モックアップ作成

カバーを作る前にコントローラーのモックアップを作成します。

コントローラーの細部の計測

カバーを作製するにはまず、コントローラーのモックアップを作るところから始めます。

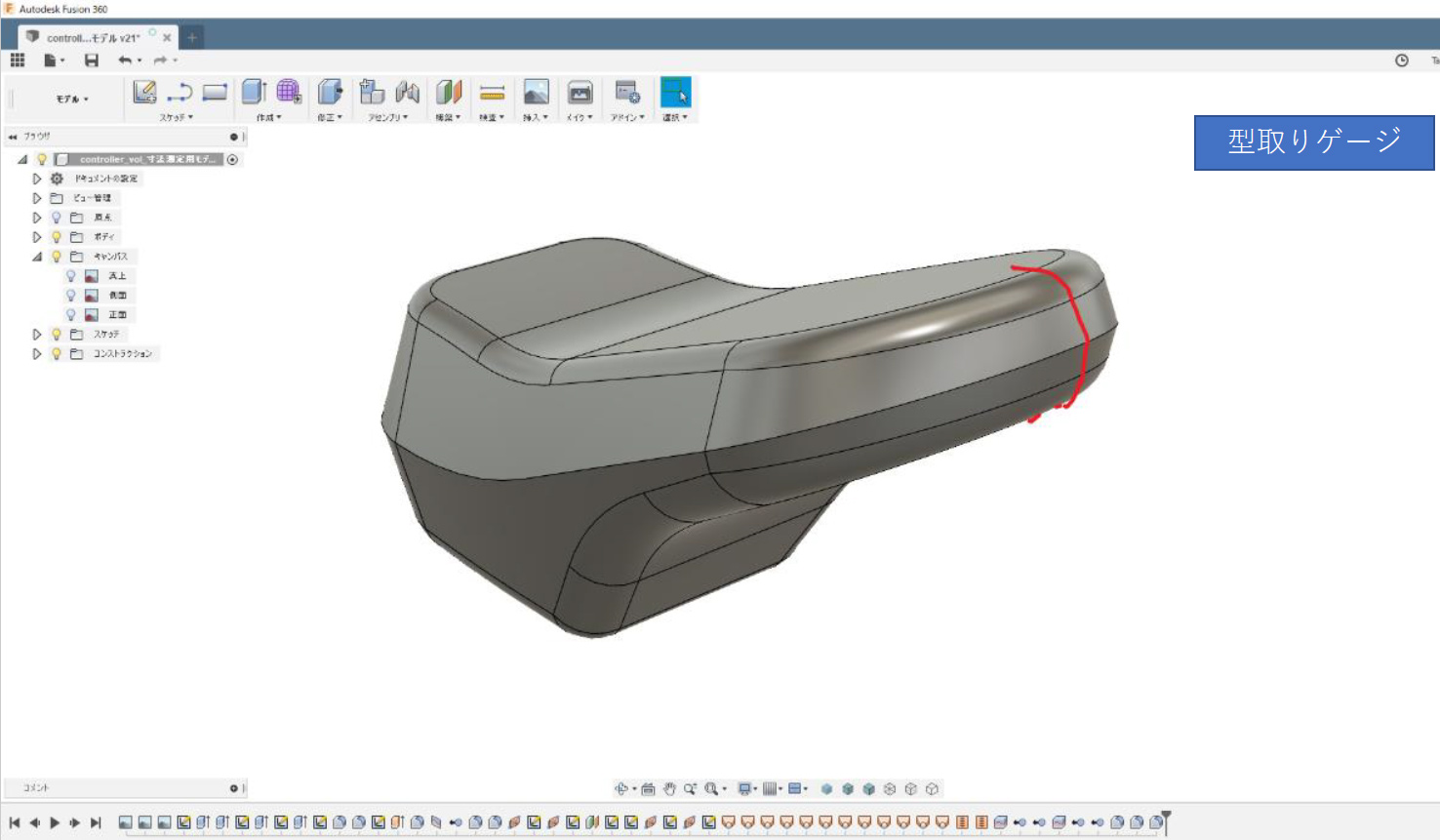

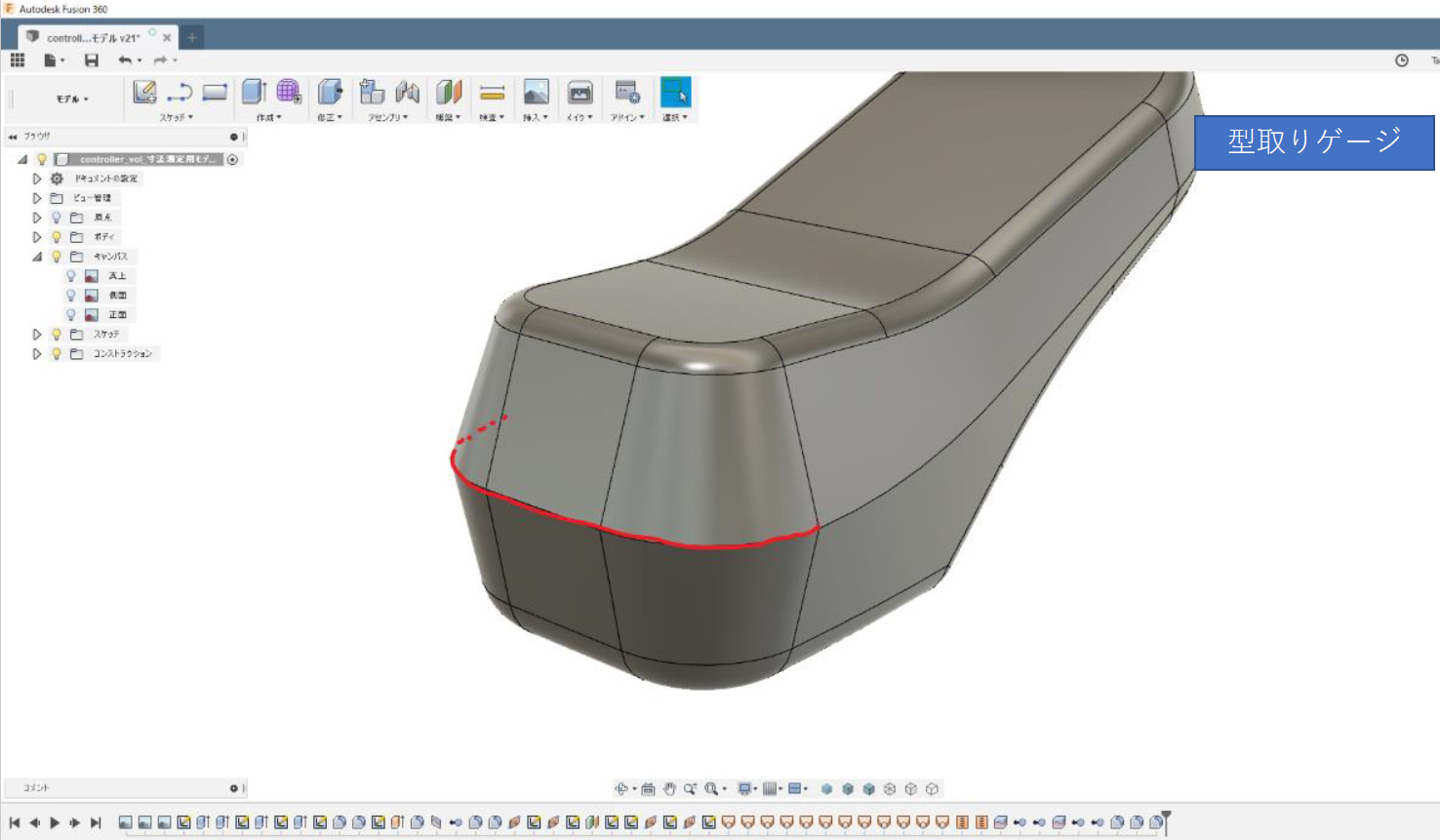

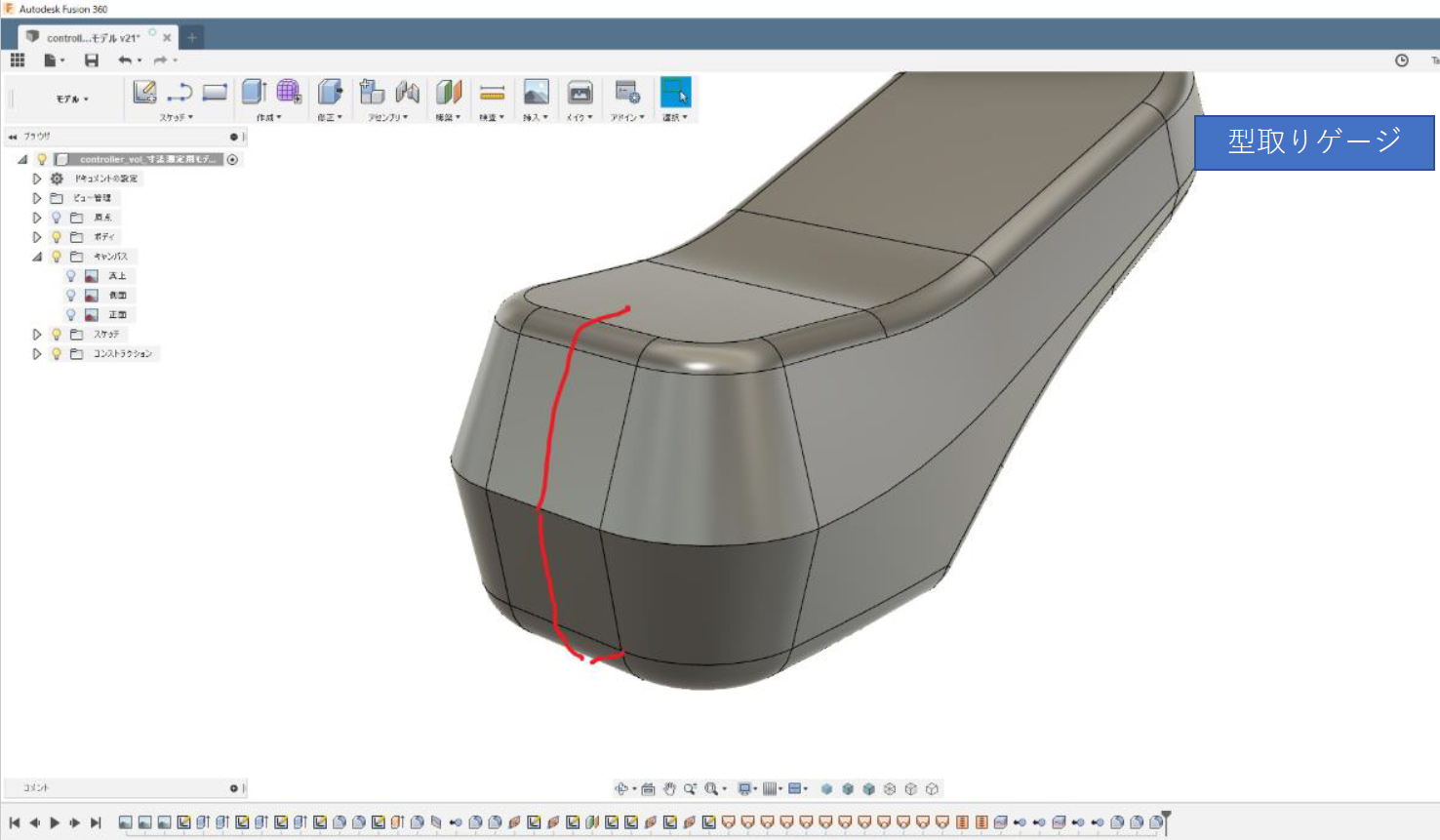

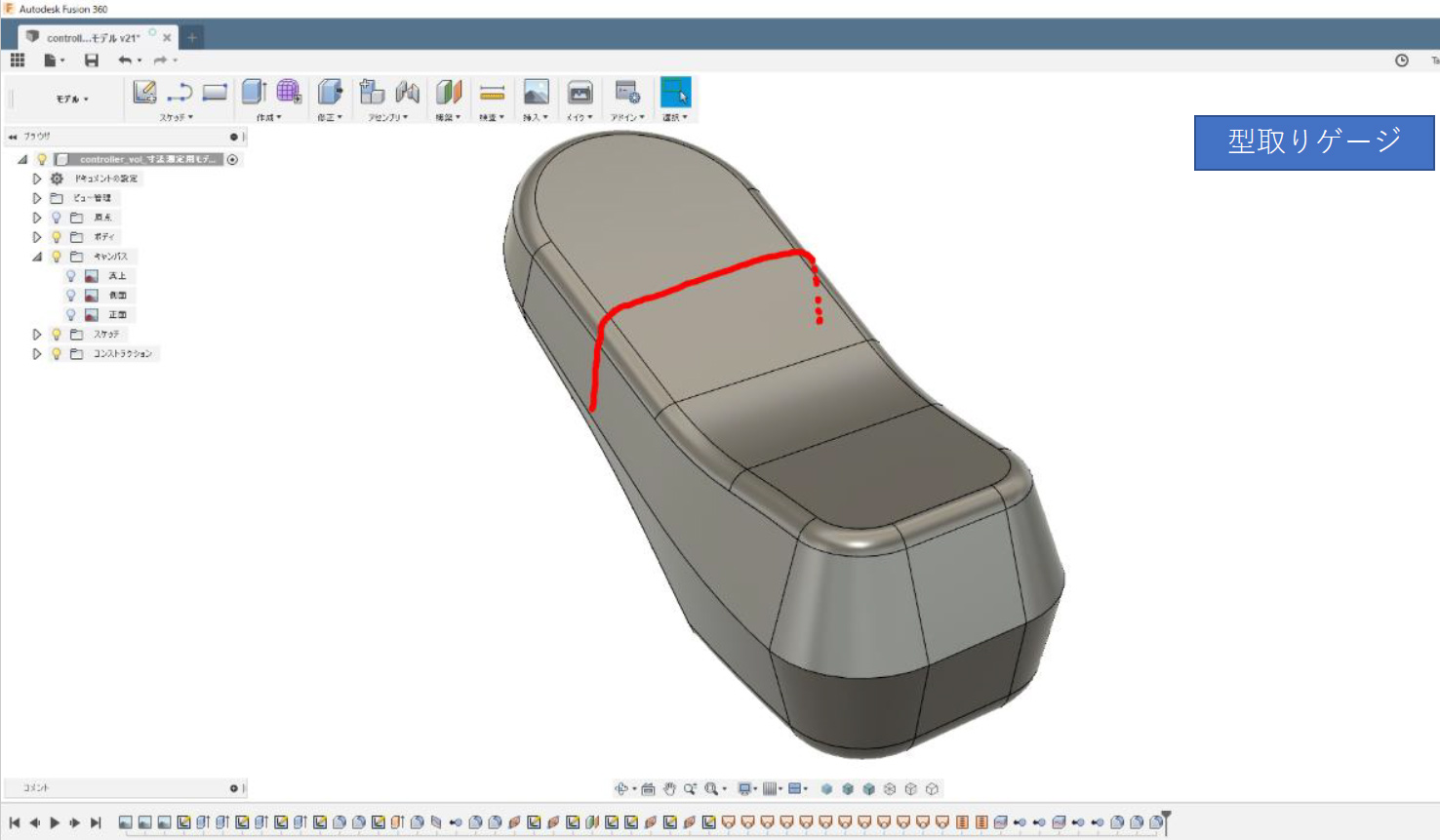

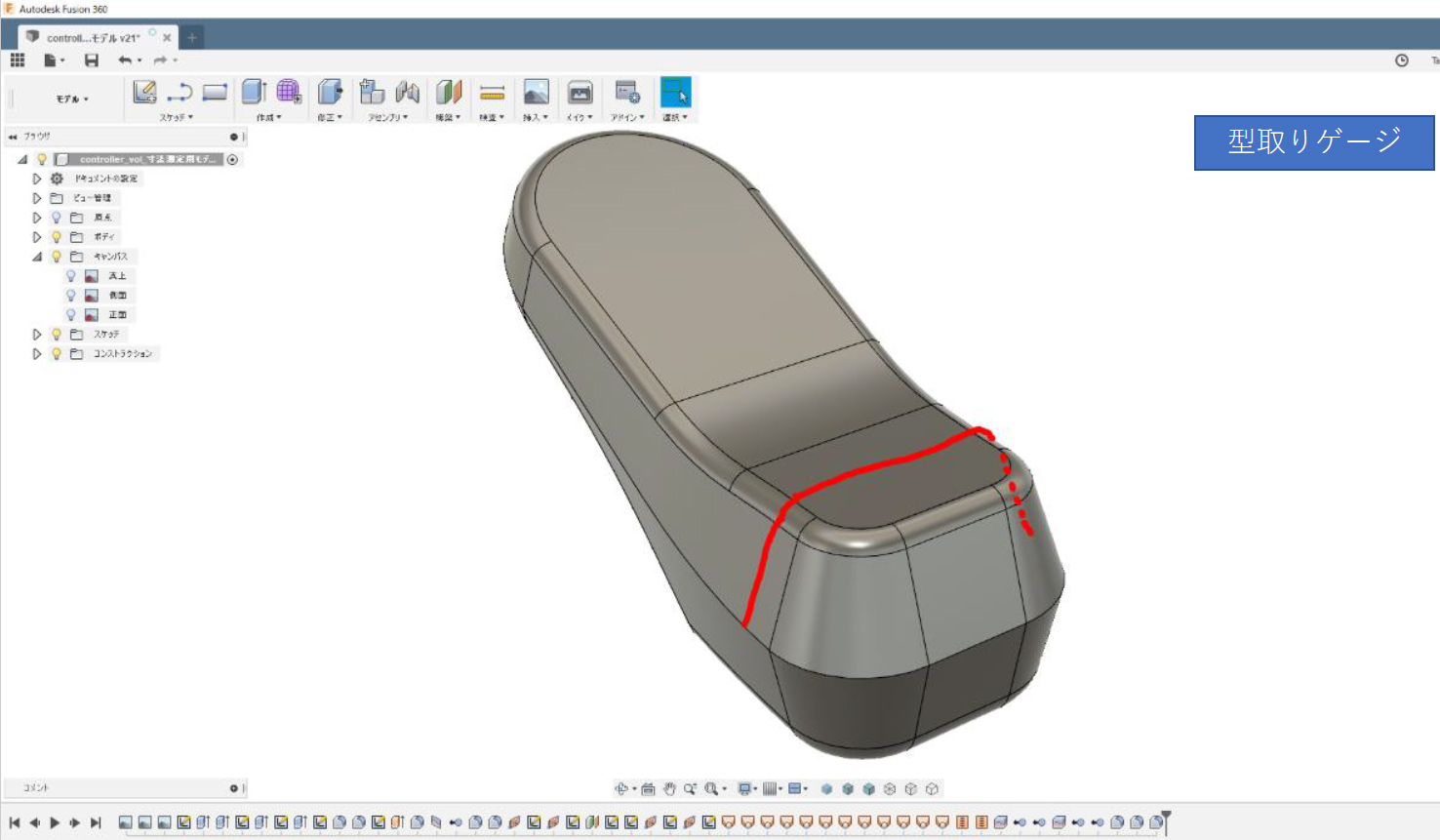

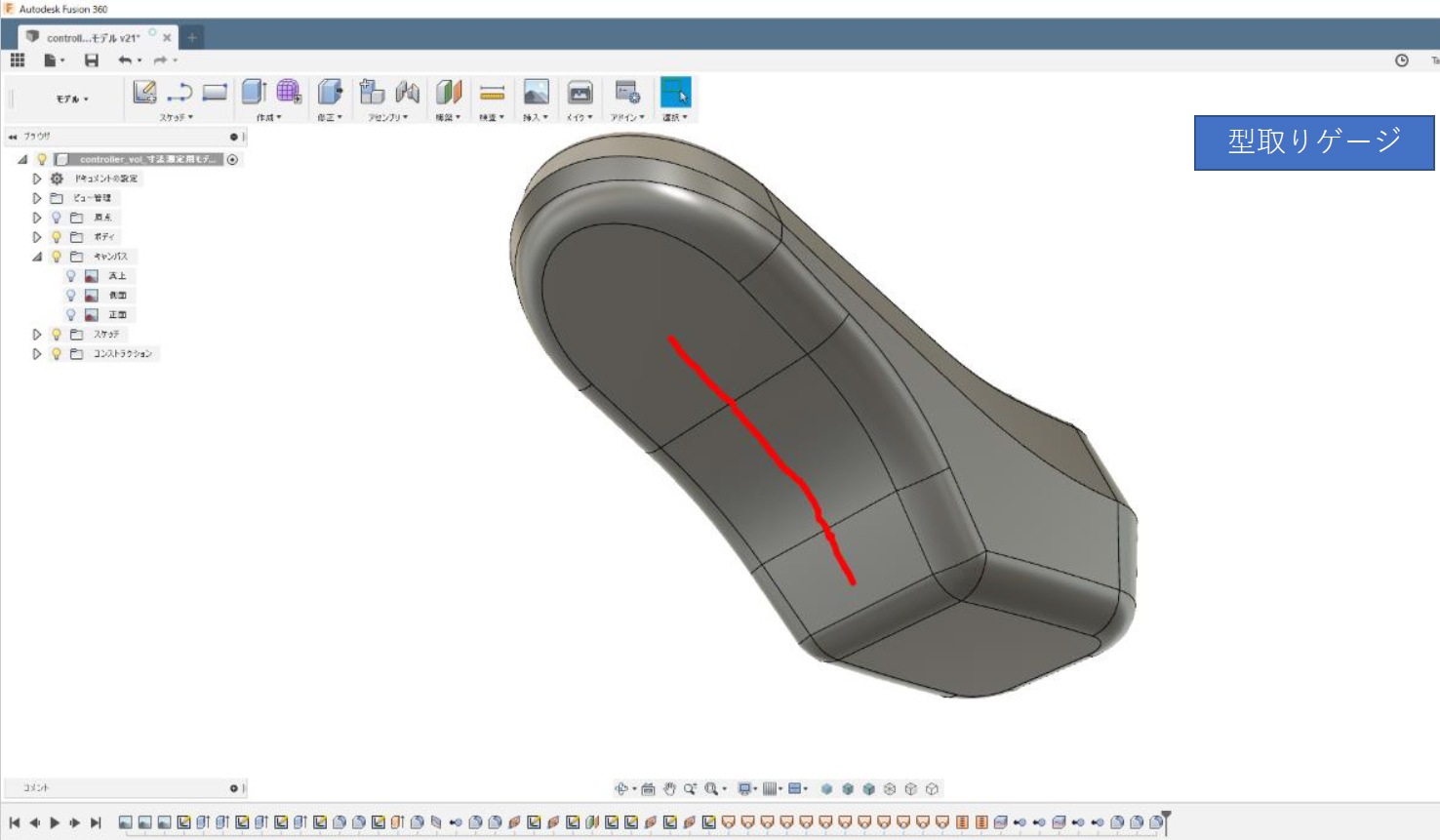

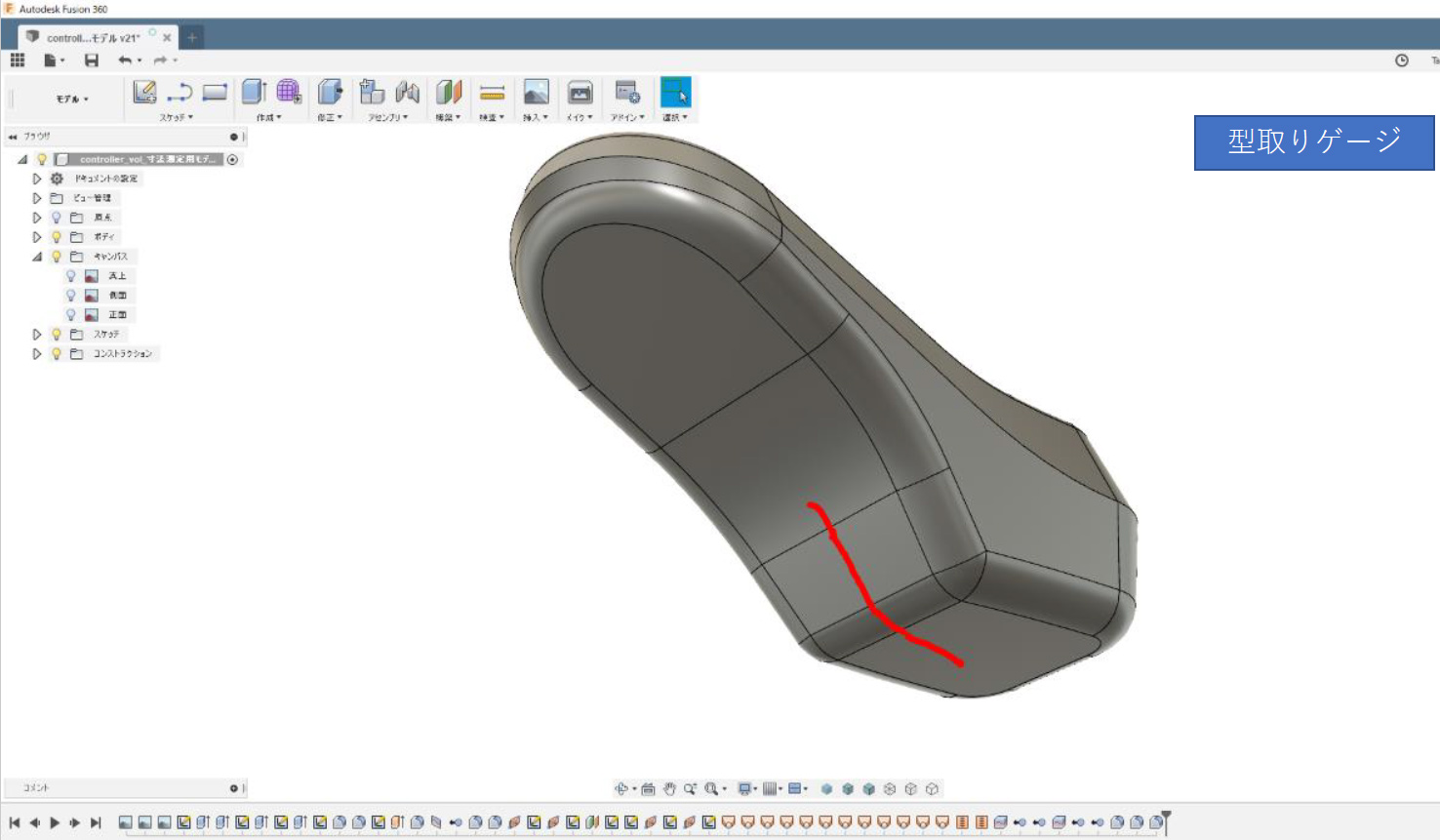

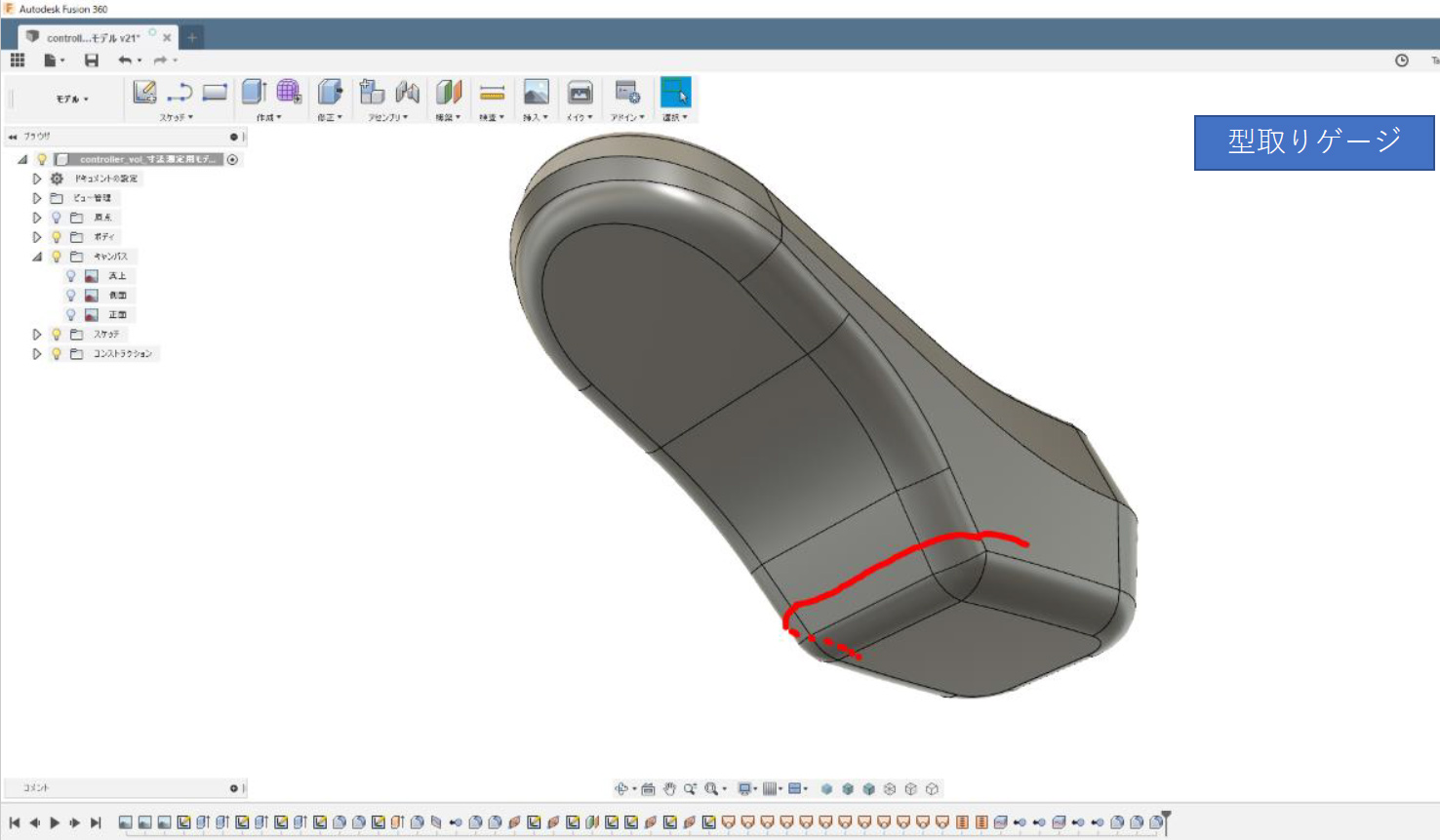

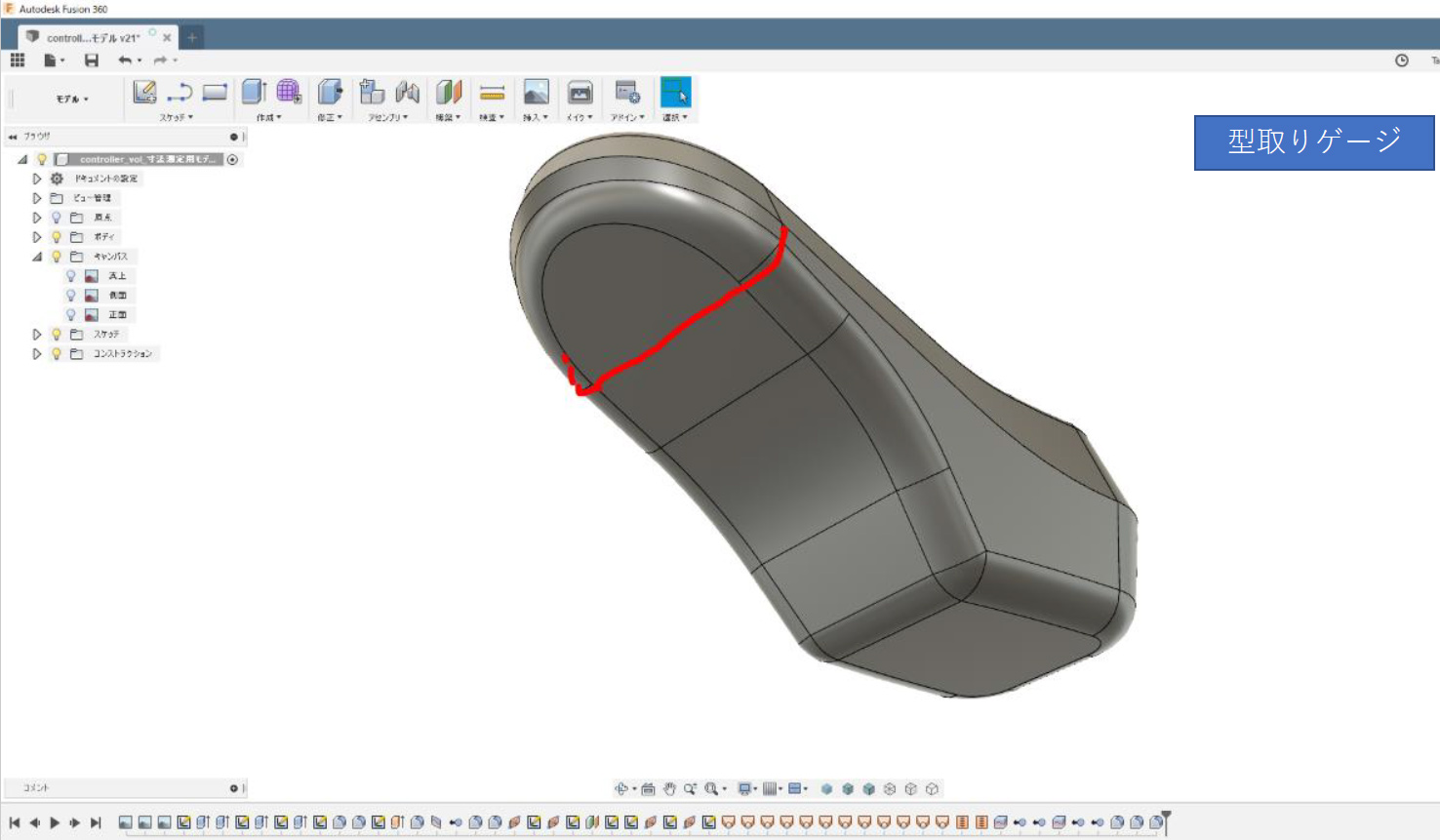

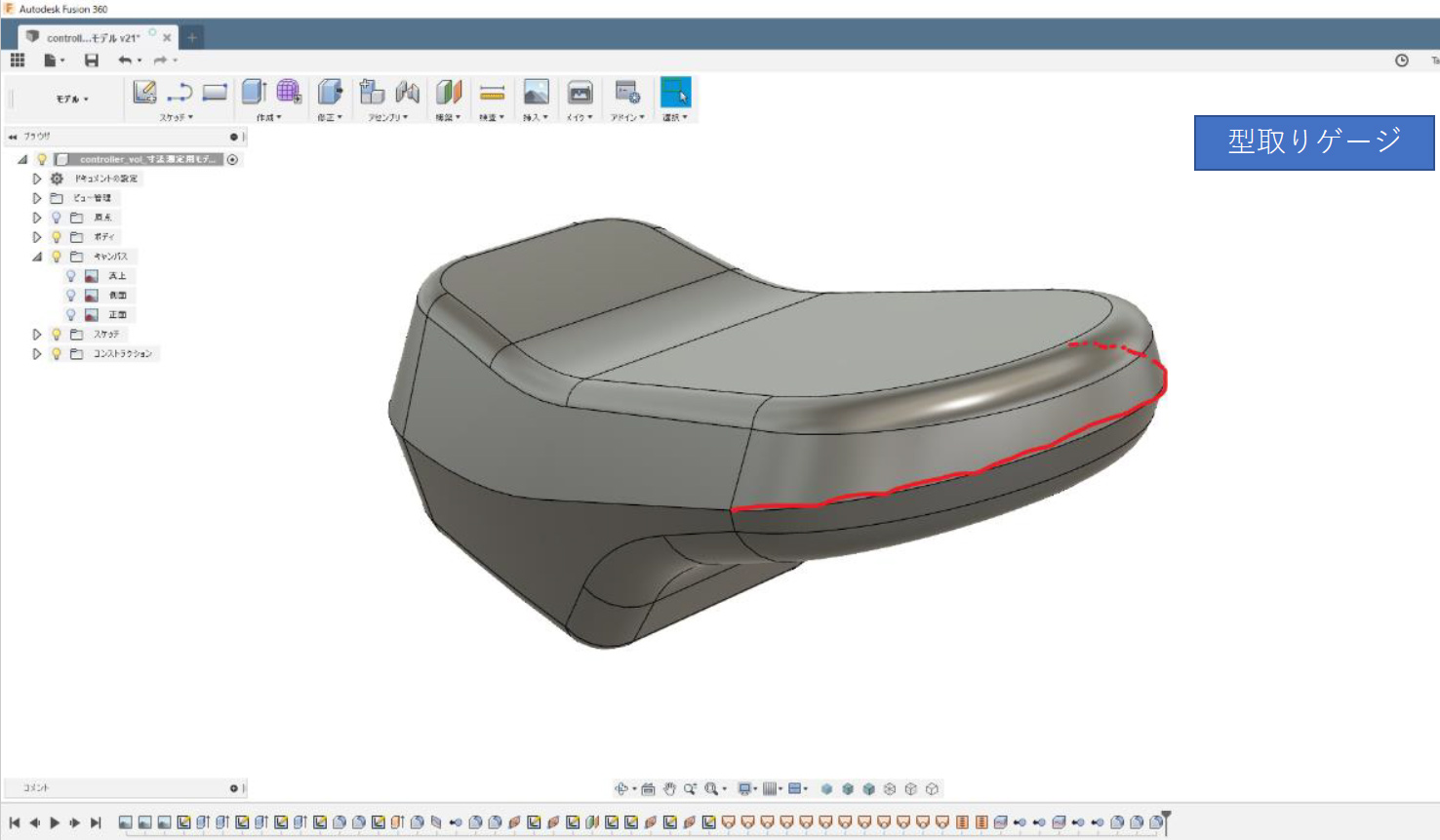

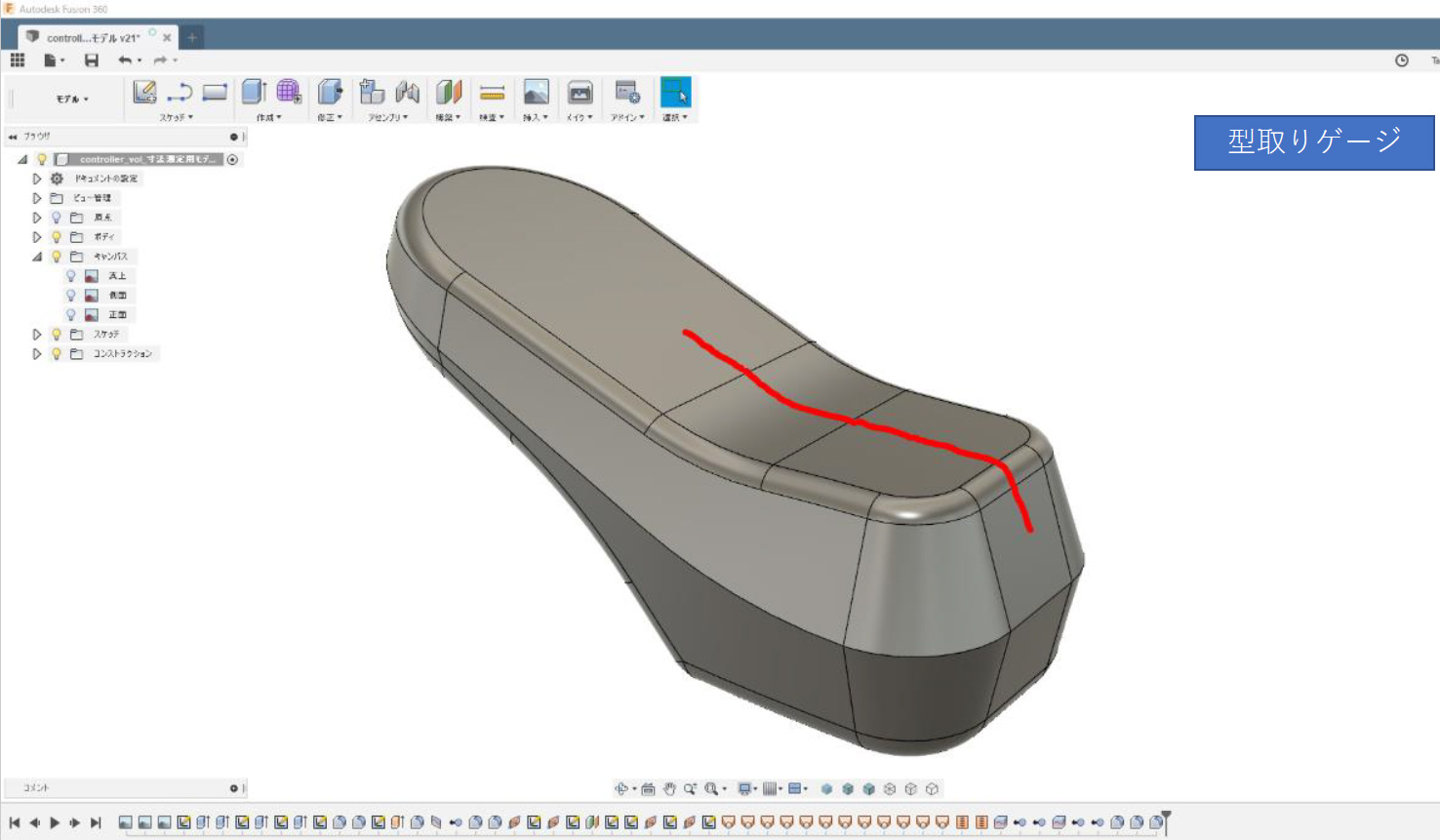

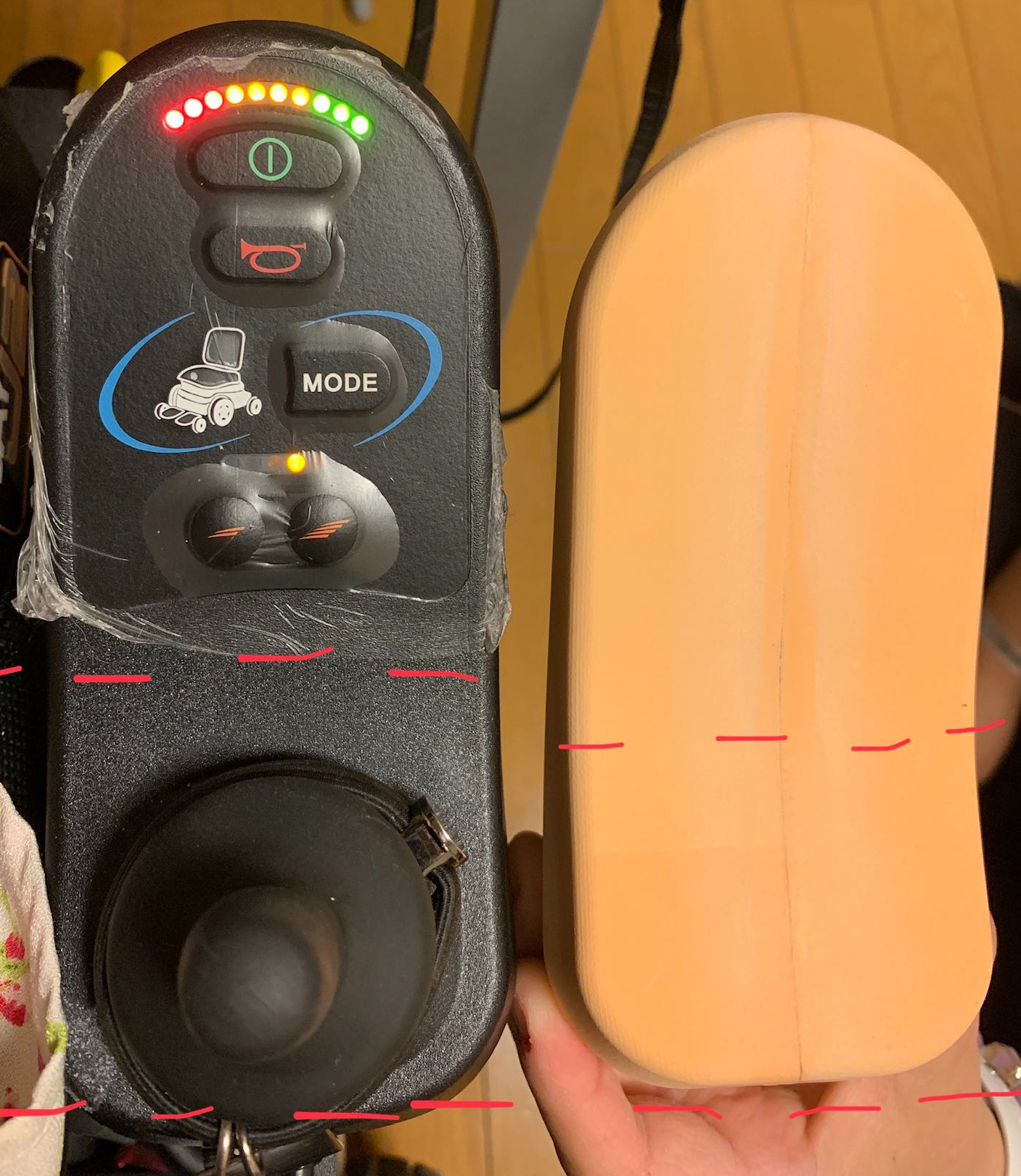

下記の図のように、足立さんより計測個所の指示(画像の赤いラインが計測部分)を受け該当箇所を藤川が計測します。

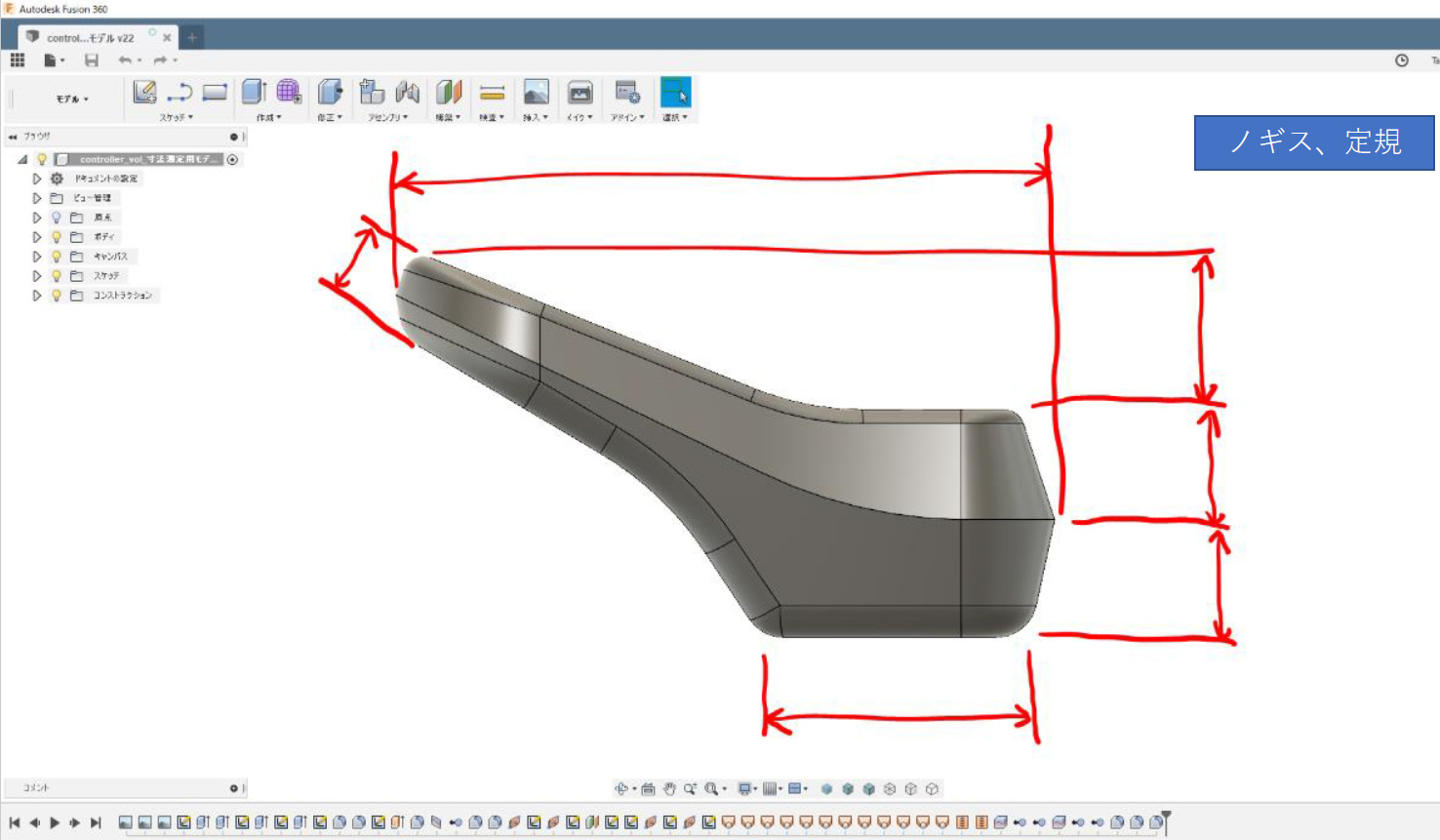

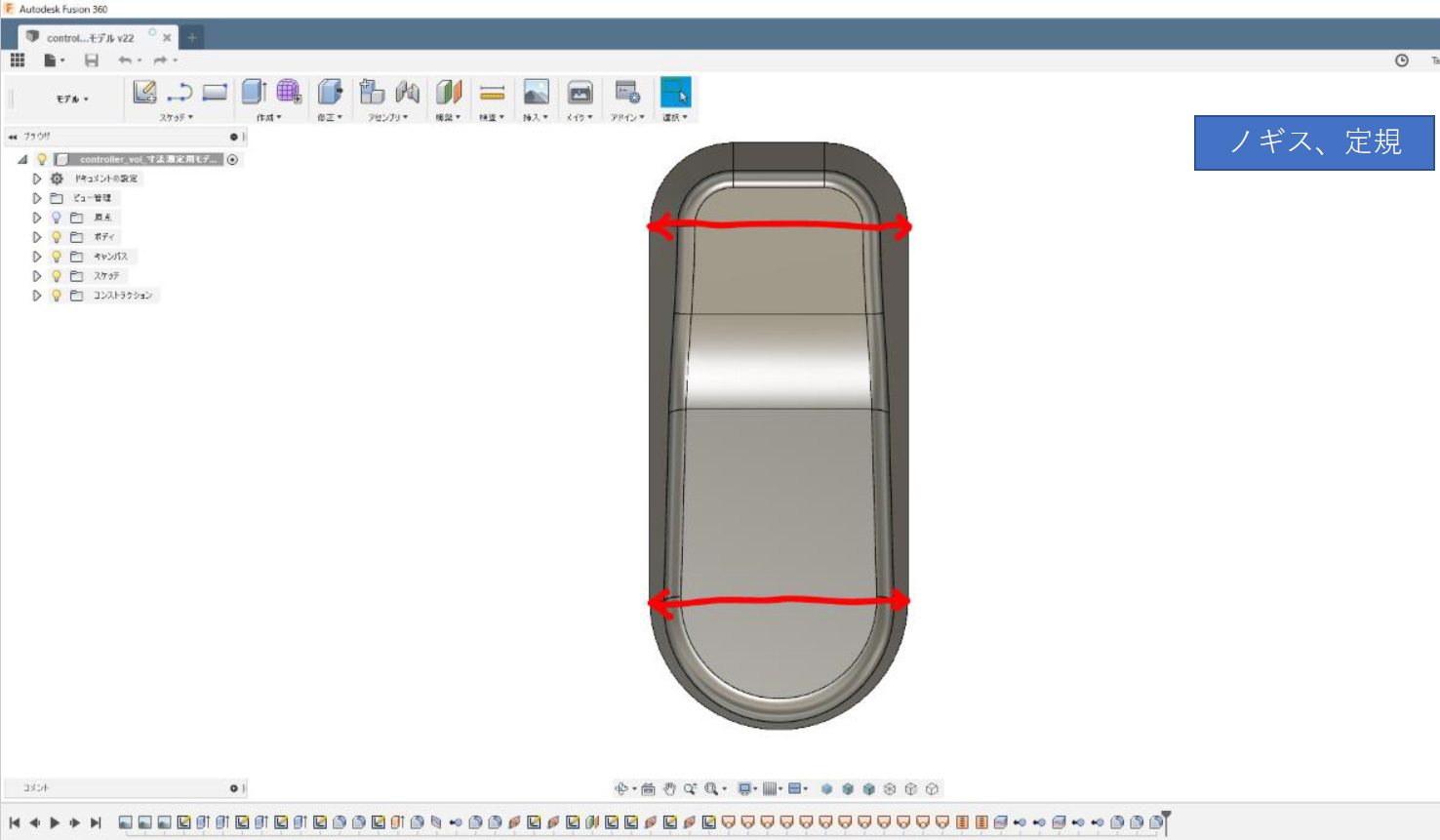

コントローラーの全体計測

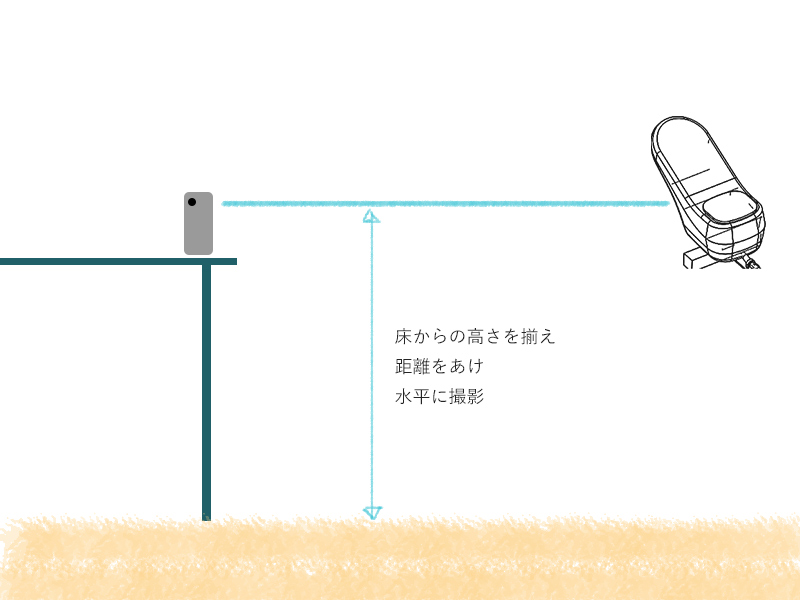

細部の計測が終わったら、コントローラー自体のサイズを計測します。正面からコントローラーを撮影するのが予想以上に難しく試行錯誤しました。

-

始めはコントローラーの近くで撮影をしていましたが、どうしても誤差が出てきます。そこでできるだけ距離を保ち机にカメラを固定し、その高さにコントローラーの高さを合わせ水平になるように撮影します。ここでも、車イスの高さが変わる機能がとても有効活用されました。 -

ズーム機能を使い工夫をして撮影。十数枚撮影してうまくいった一枚です。 -

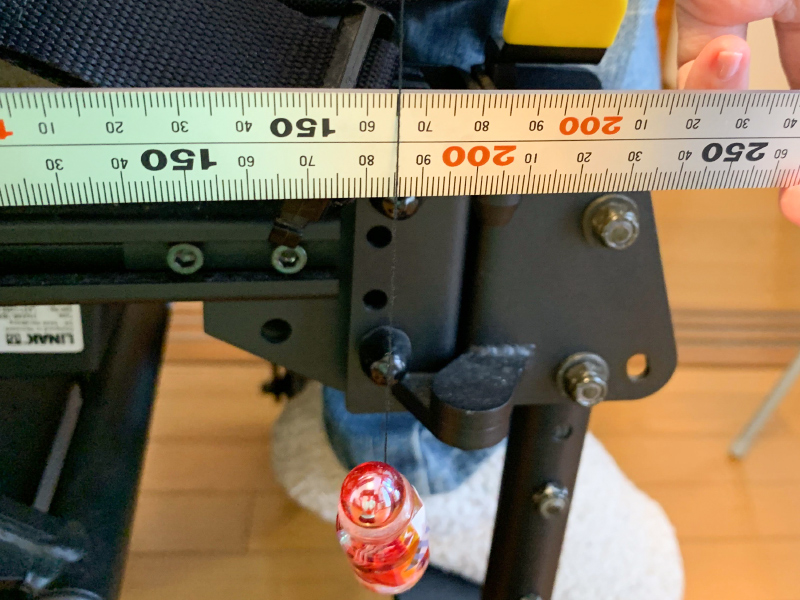

次に実際のコントローラーの長さを計測します。形が複雑なのでどうやって正確な数値を出そうかと悩みました。コントローラーの端から糸に重さを付けて吊るすと垂直に糸が垂れます。それを利用して曲尺を水平に当て糸を垂らす方法で計測しました。曲尺の水平はコントローラーの側面と垂れた糸がメモリ両端に垂れているかで確認します。 -

垂れた糸がメモリ両端同じところを指しました。水平です。

計測に使用した道具

-

型取りゲージ -

曲尺

- ものさし

- ペン

- ノート

スケッチに計測値を取り込む

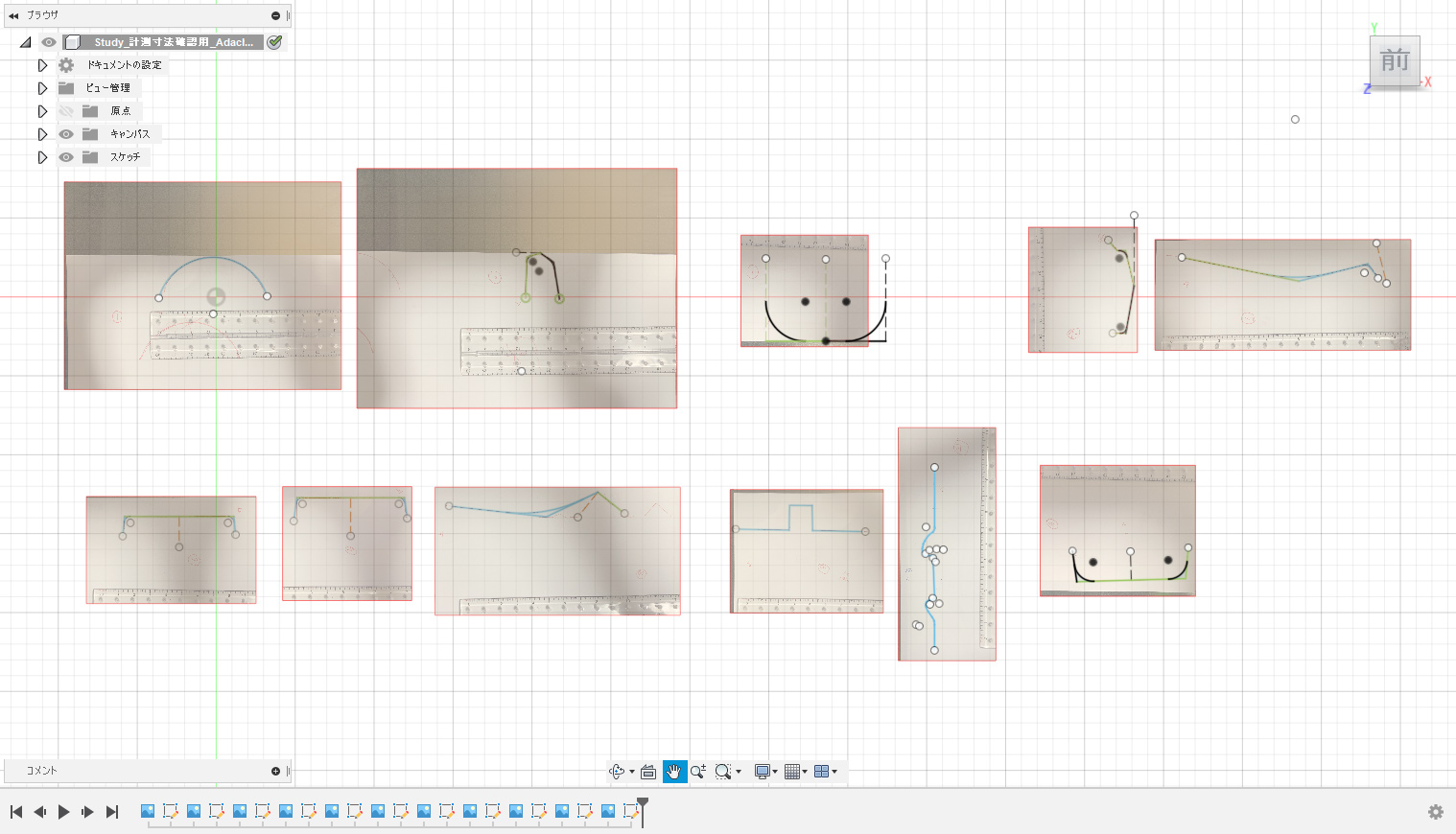

計測した形状をFusion 360の下絵に挿入し実寸大に編集します。その後スケッチで編集し、それぞれの個所の数値を正確に洗い出します。これをすることにより誤差を縮めることができます。

下記、2か所の計測個所の例を挙げて説明します。

-

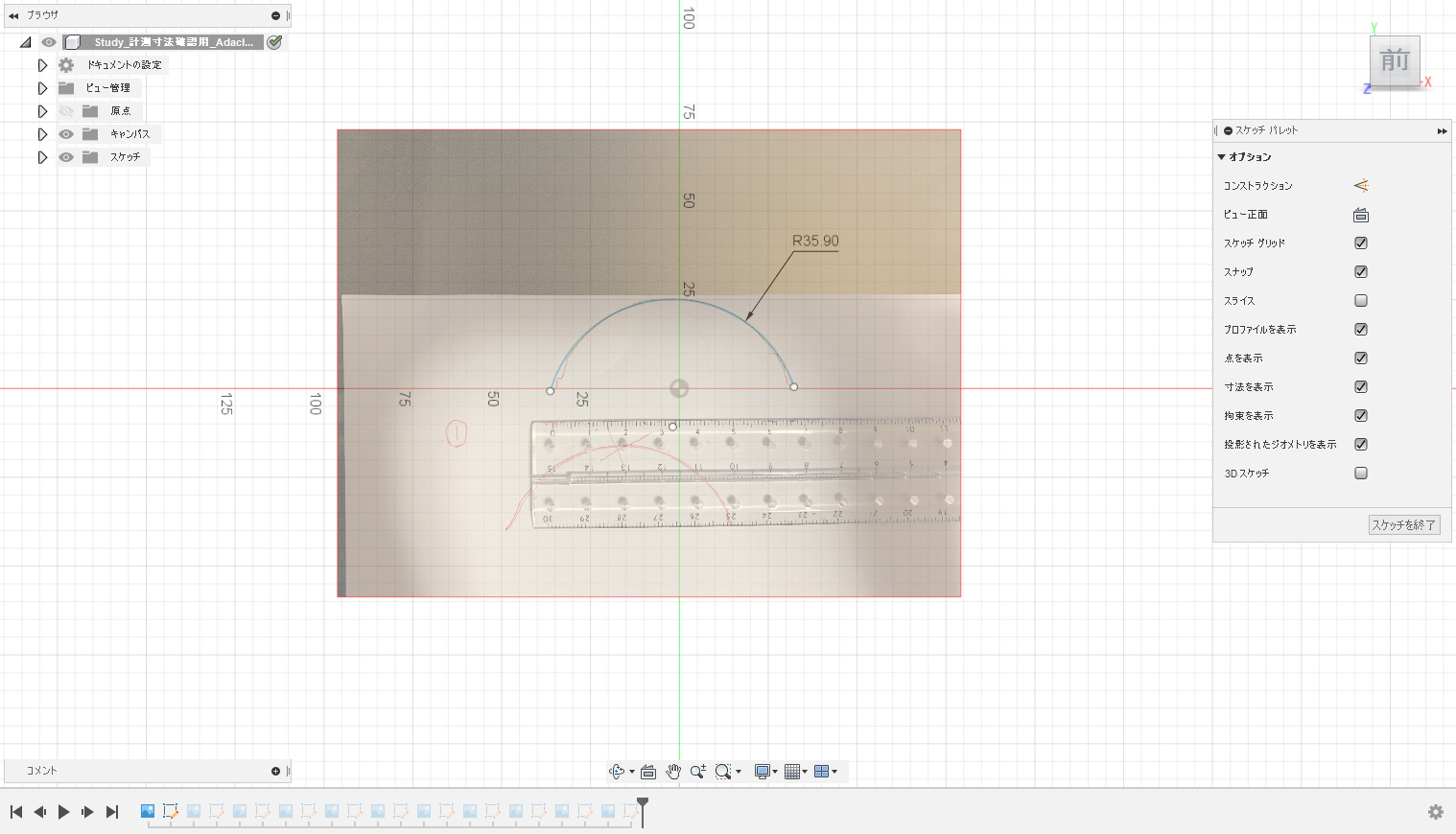

コントローラ先端の計測個所の指示です。型取りゲージを使用して計測します。 -

実際に型取りゲージを使って計測した図を真上から撮影します。それをFusion 360に下絵として取り込み、ものさしを頼りに実寸大のサイズにサイズ調整を行い、Rの数値を確認します。 -

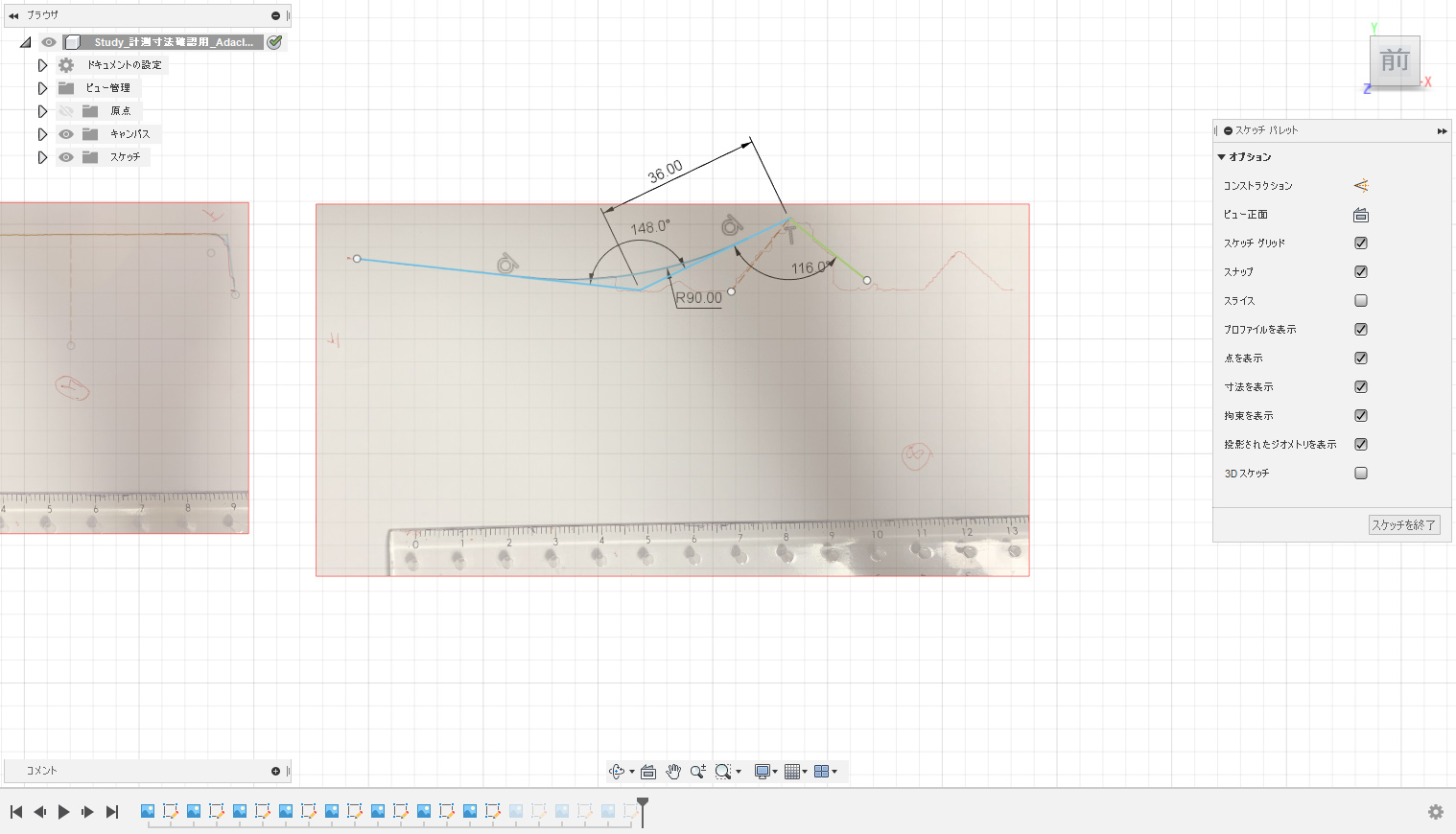

こちらも同様に、曲線部分の数値を測定します。 -

曲線をスケッチし、切りのいい数値にする事を心がけます。数値を拾うのも慣れが必要であり、足立さんと藤川の数値に差がありました。妥当なラインを拾うのは経験が必要なようです。

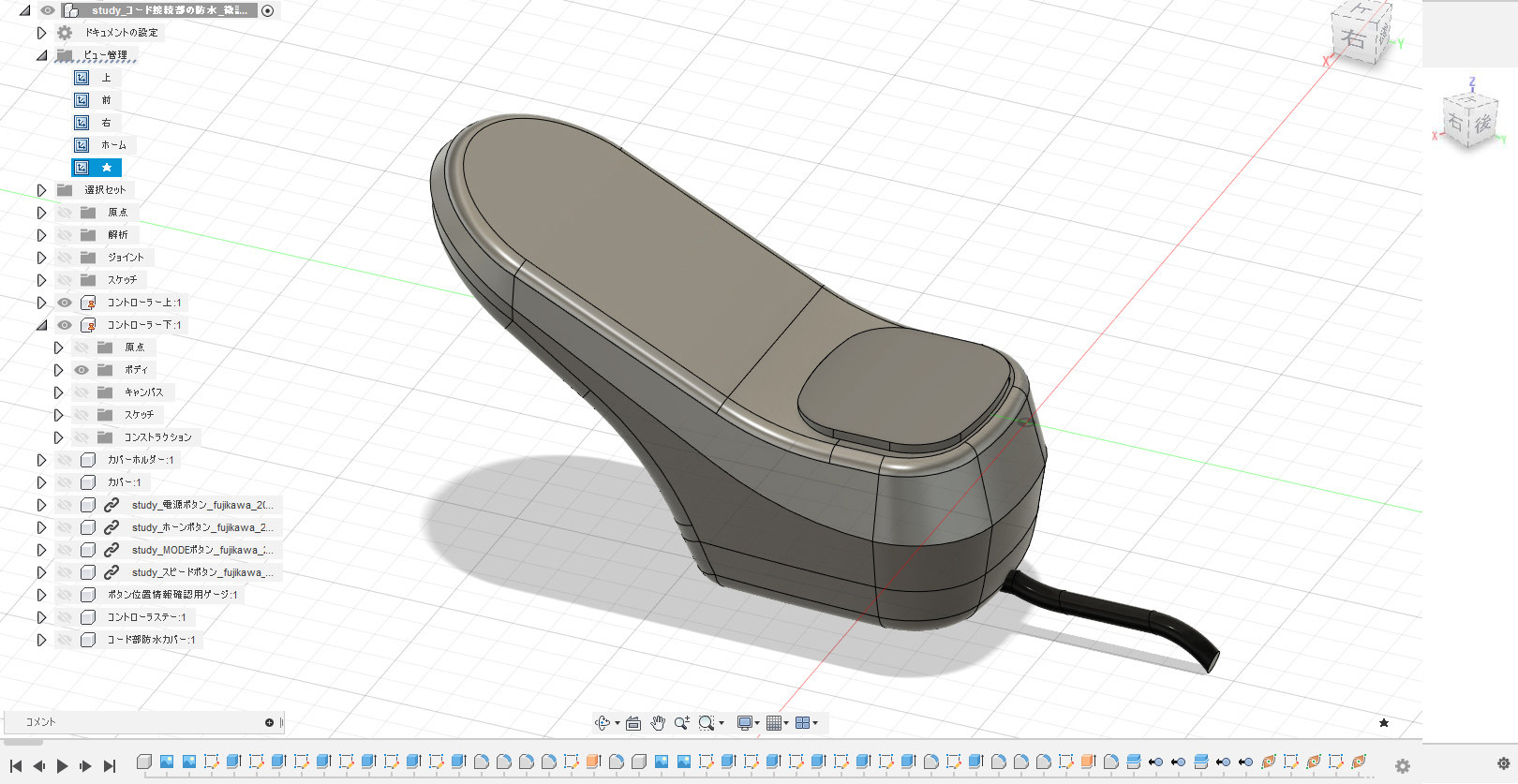

モデリング

上記のようにそれぞれの個所の数値を一つ一つ出していきます。全て完了したら、Fusion 360でのモデリングに入ります!

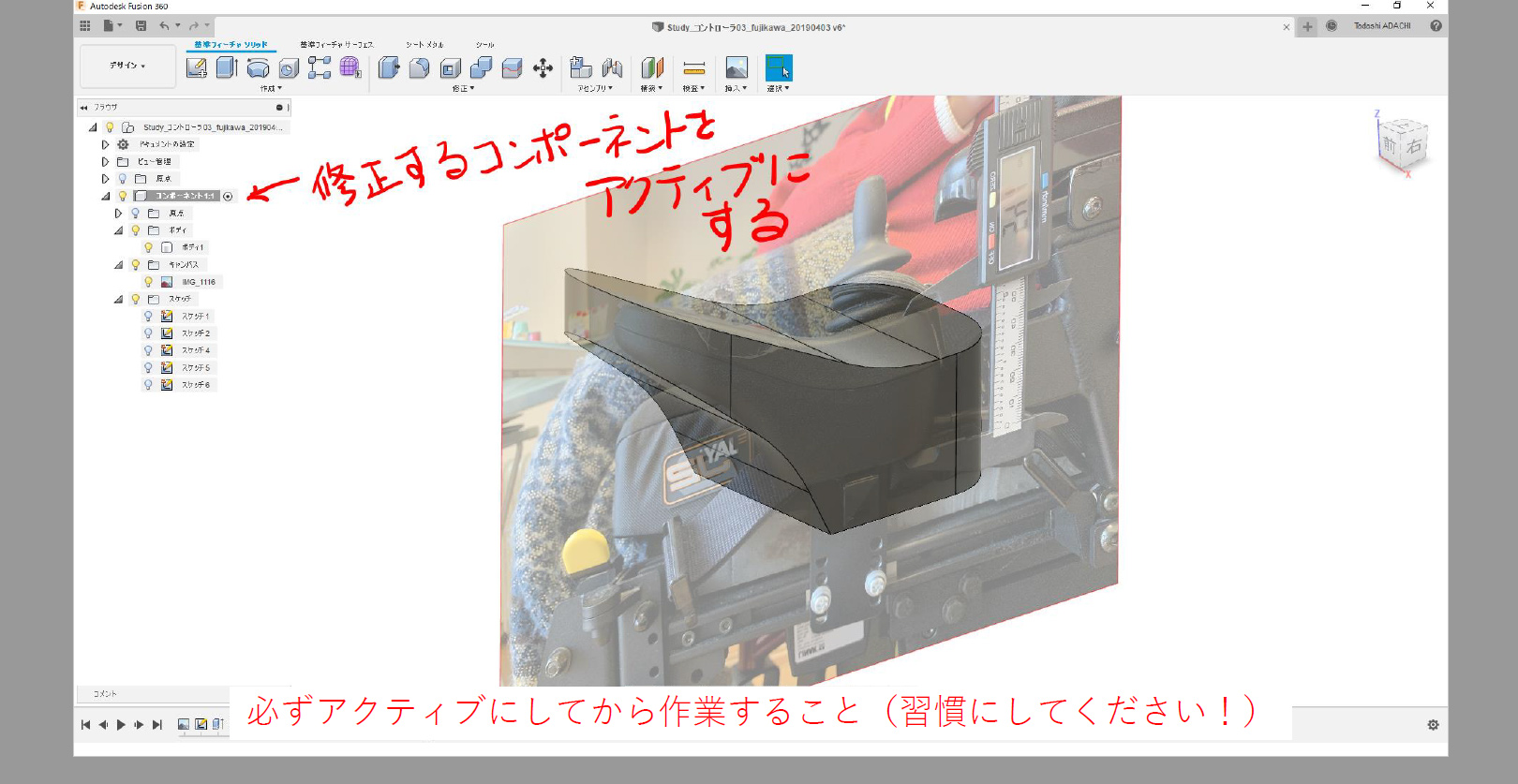

下記のように足立さんからモデリングの手順書が届きますので、それを元に作成していきます。

-

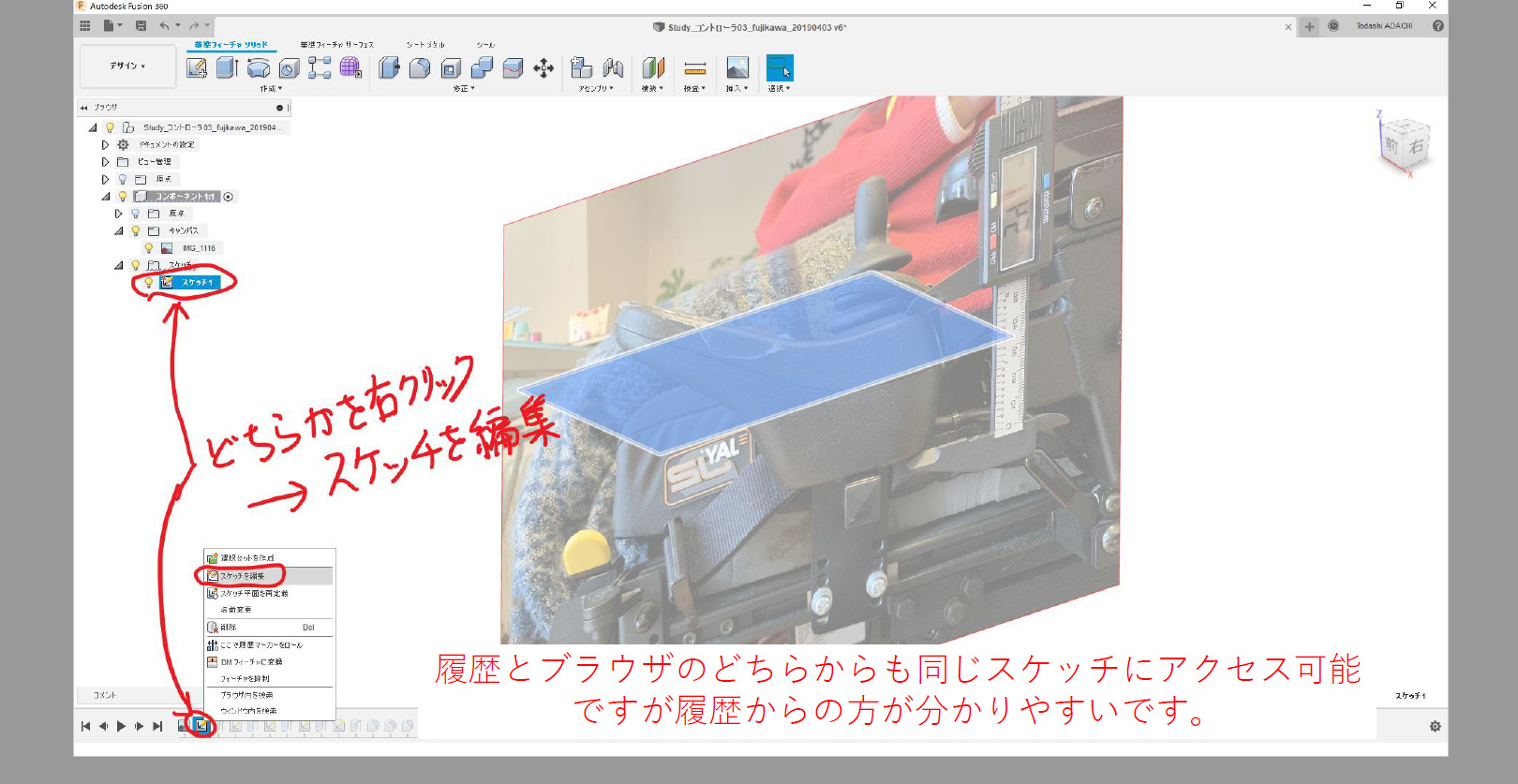

コンポーネントをアクティブにしてからモデリングをすることにより、グループ化され後々修正をしやすくします。ここでようやく、コンポーネントの実用性を実感しました。ガチゴリモデリングをしないと、コンポーネントがなかなか理解できなかったので、今ようやく腑に落ちたようです。 -

スケッチ。下絵の配置をします。 -

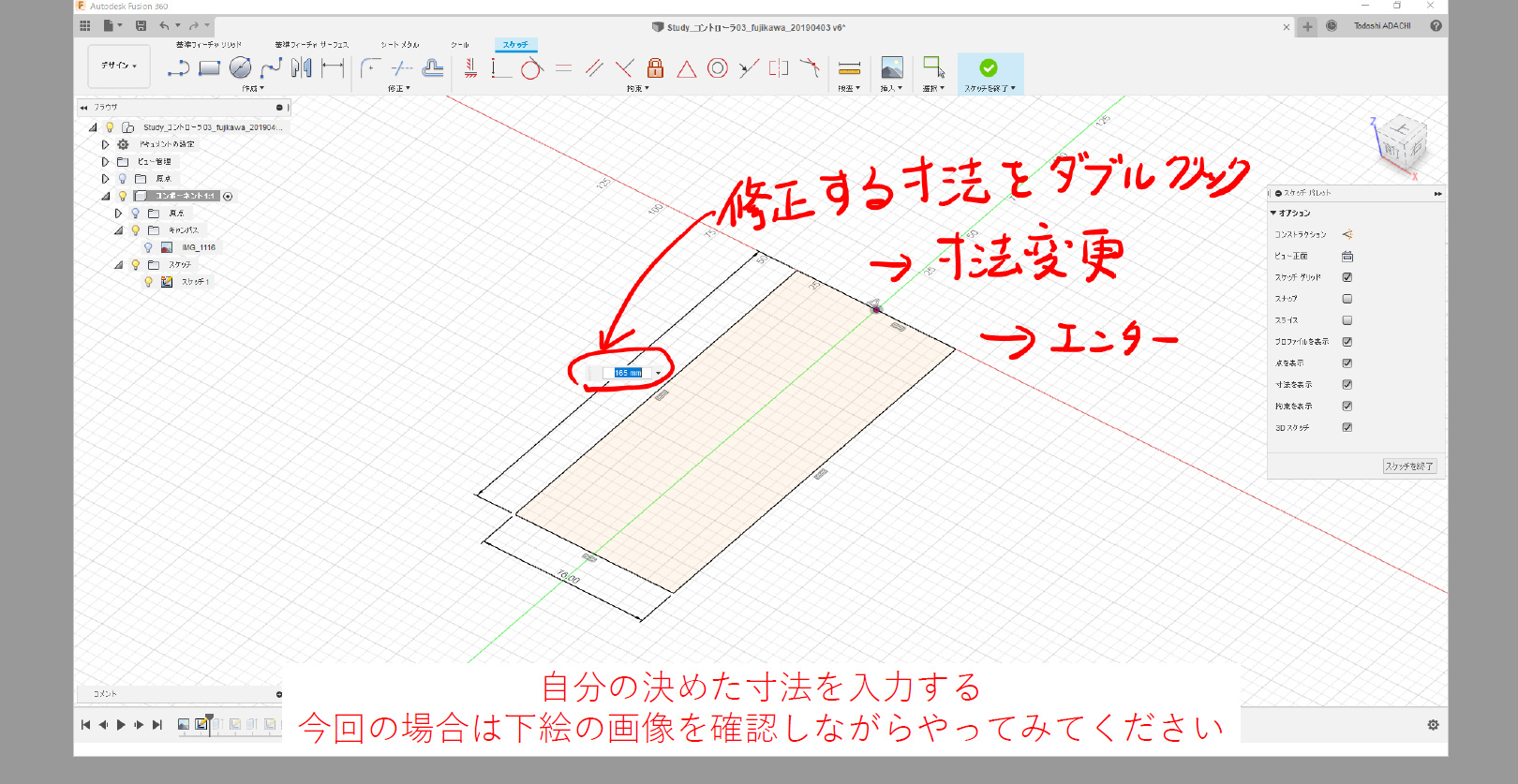

ここで、スケッチに計測した寸法を入れていきます。完全拘束されると線の色が黒色に変わり、ドラッグをしても線が移動することがなくなります。これを完全拘束といいます。完全拘束をすることにより、後の修正を行いやすくなります。 -

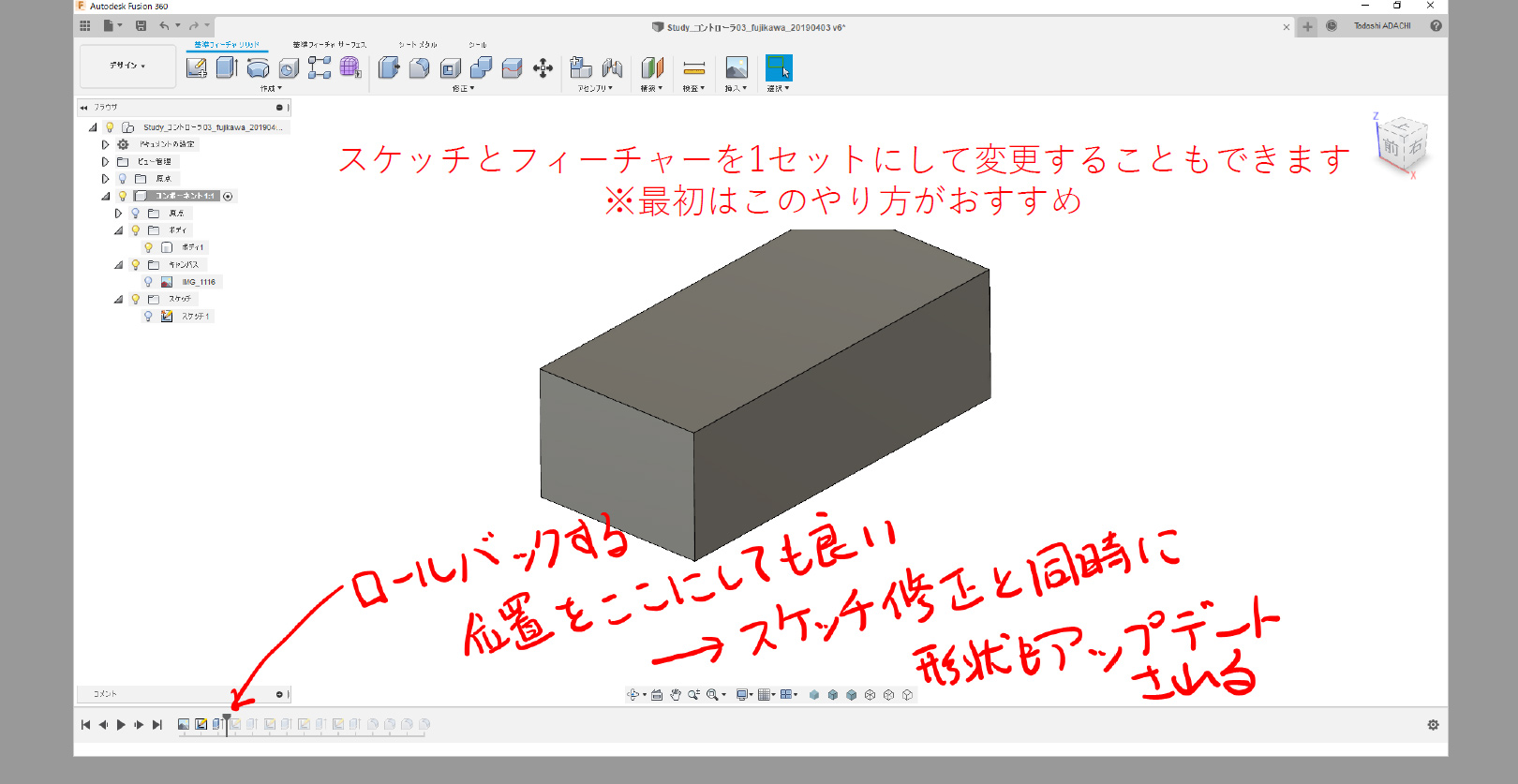

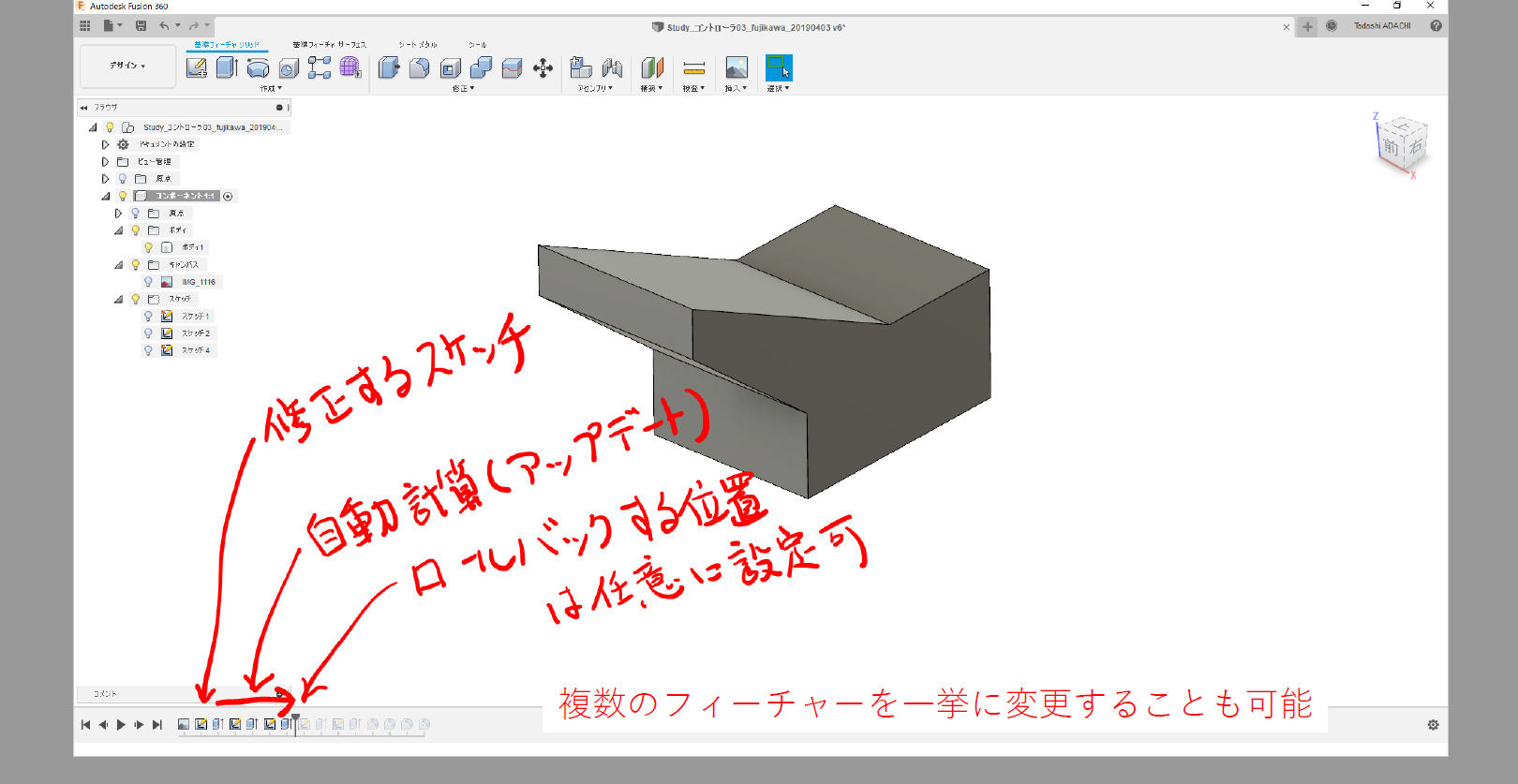

履歴を修正しながらモデリングは進みます。

慣れるまでは履歴の位置を編集したい位置までロールバックして行うことをお勧めします。そうすることにより、変更された箇所が反映されていく様子が一つずつ目に見えてより理解が深まります。慣れるとエラーが出そうなところが予測できるようになります。こうなるとしめたものです。 -

ロールバックせずに、ダブルクリックや履歴の編集位置で右クリックして変更することもできますが、履歴に黄色いエラーが出ることがあります。始めのうちはその黄色にメンタルを侵食されてしまう場合がありますので注意が必要です。 -

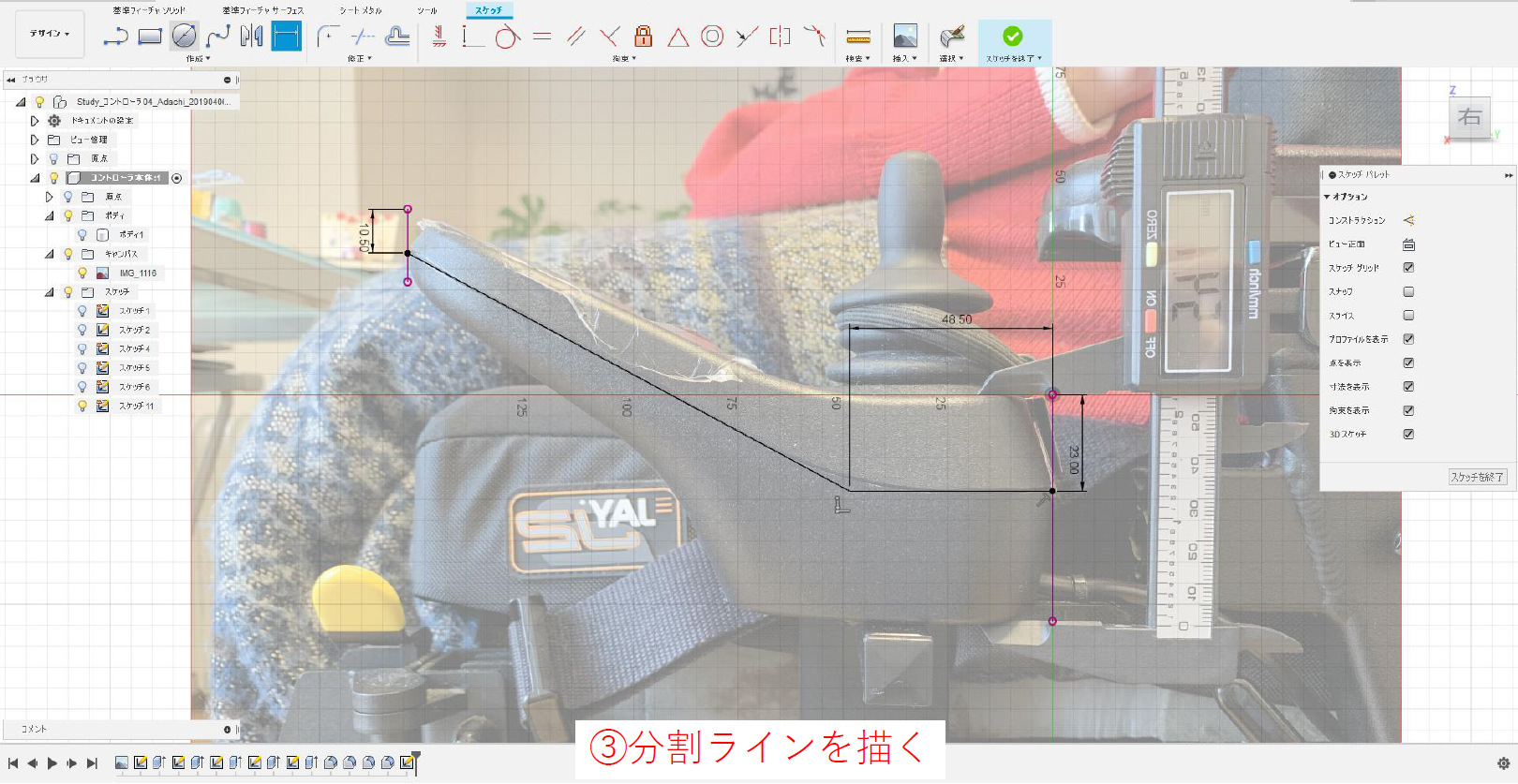

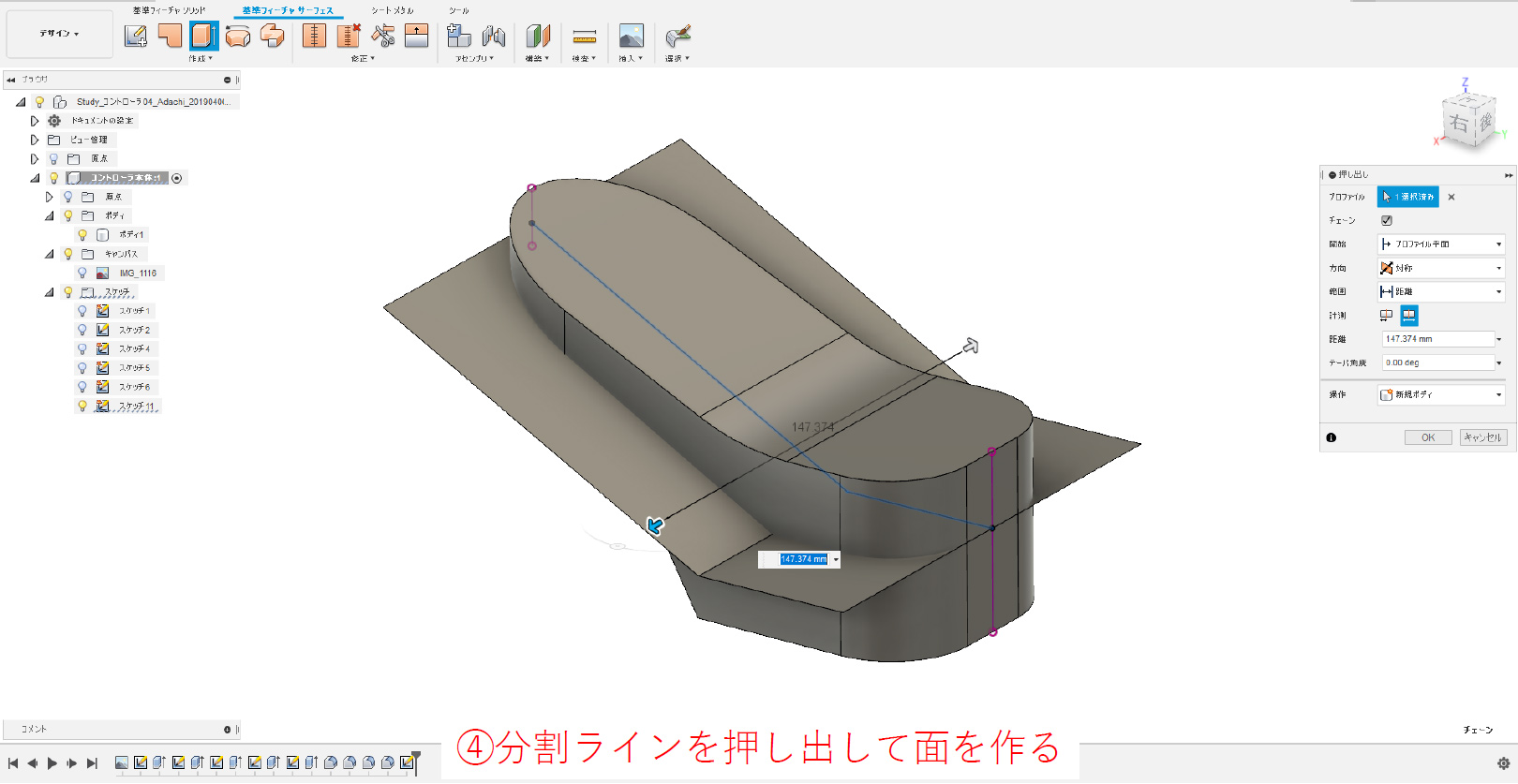

今回は、コントローラーの形状よりコントローラーを上部と下部に分けてモデリングを行います。

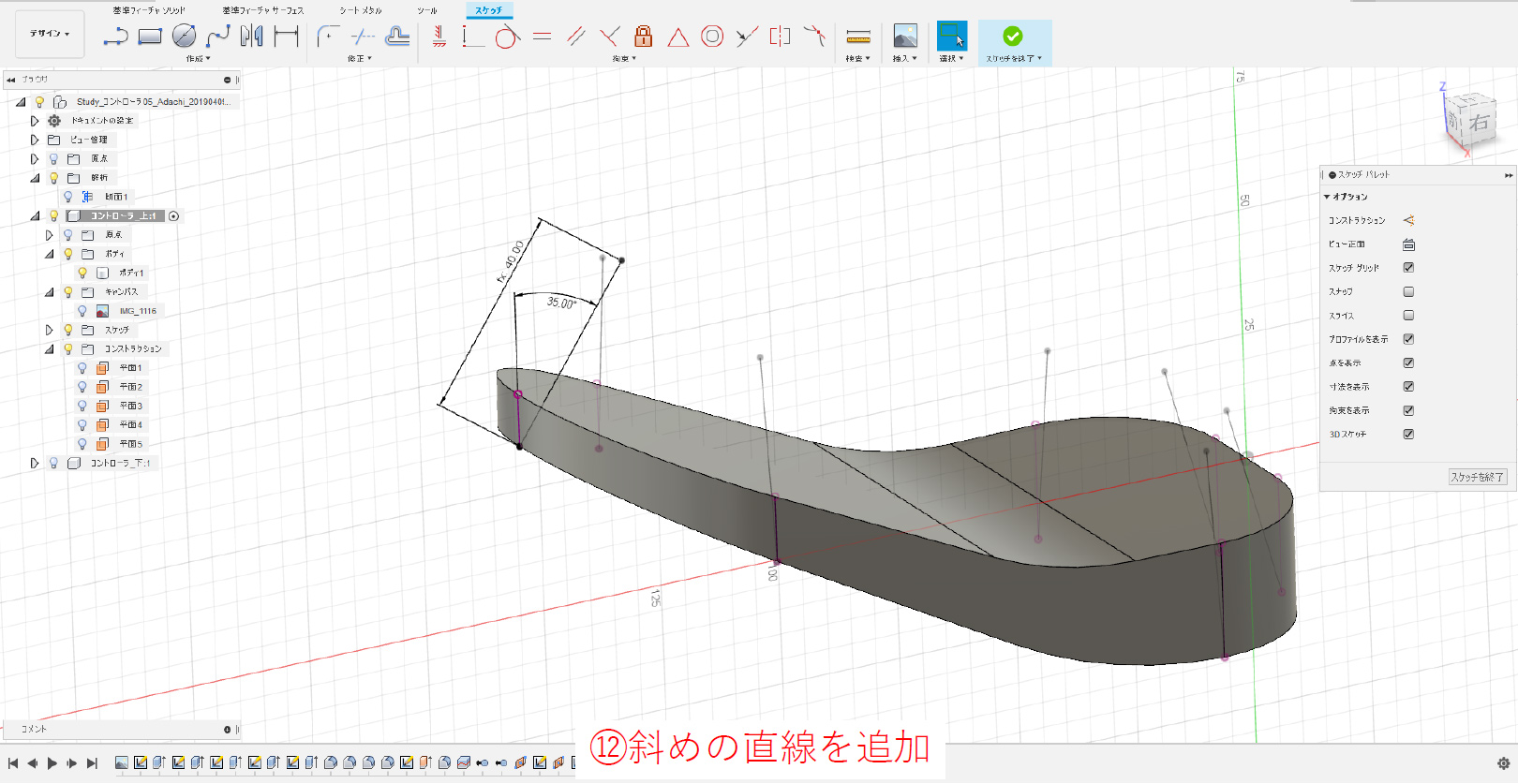

そのために、上記黒いラインがあるようにスケッチで分割面を描きます。 -

この時に、スケッチで拾ったRの数値を入れて調整します。ここから計測して数値を地道に拾っていった努力が次々と報われていくのでございます。 -

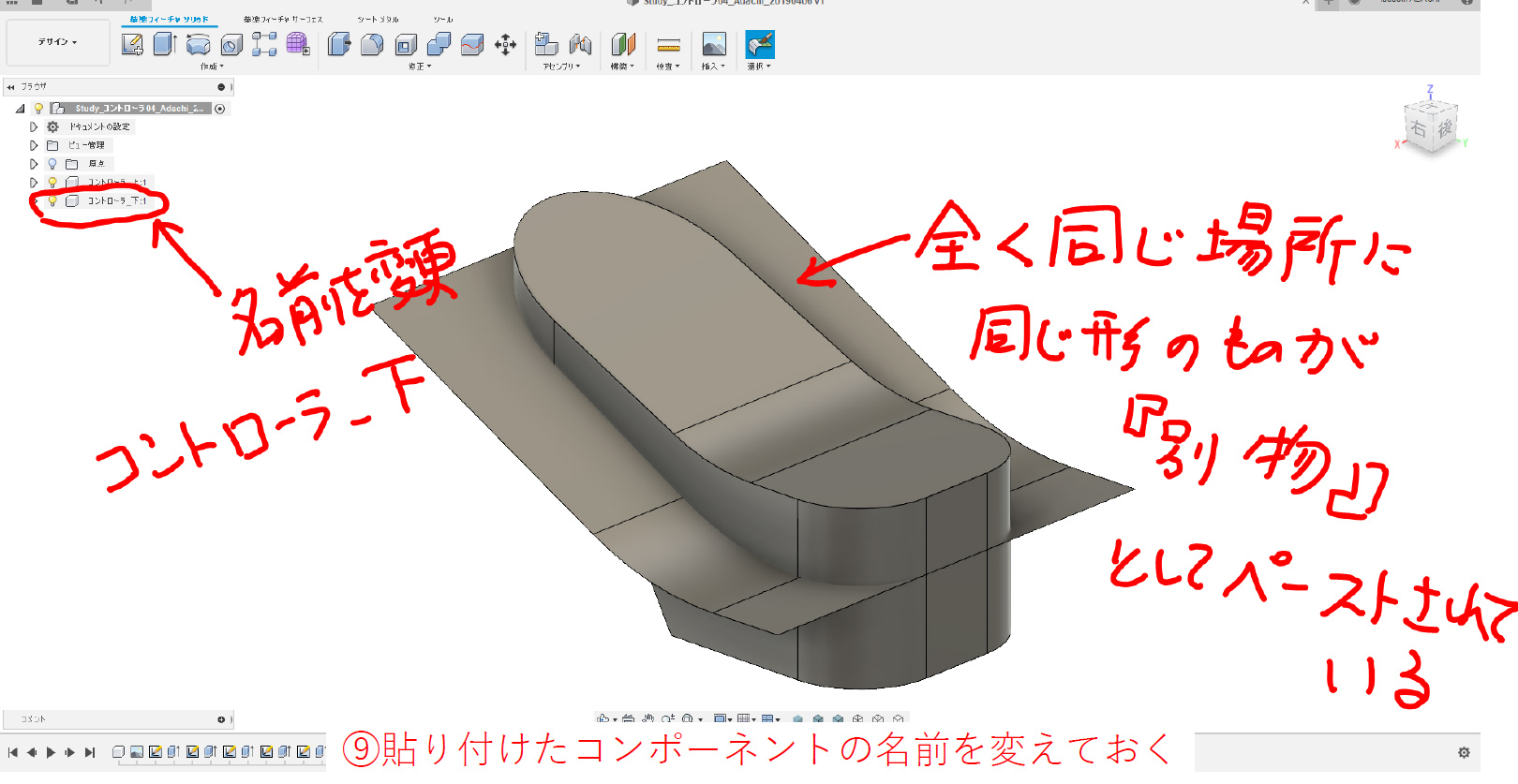

コンポーネントが増えてくるので、名前を付けて分かりやすいようにしておくことが大切です。ズボラな私もちゃんとしようと心に誓いました。 -

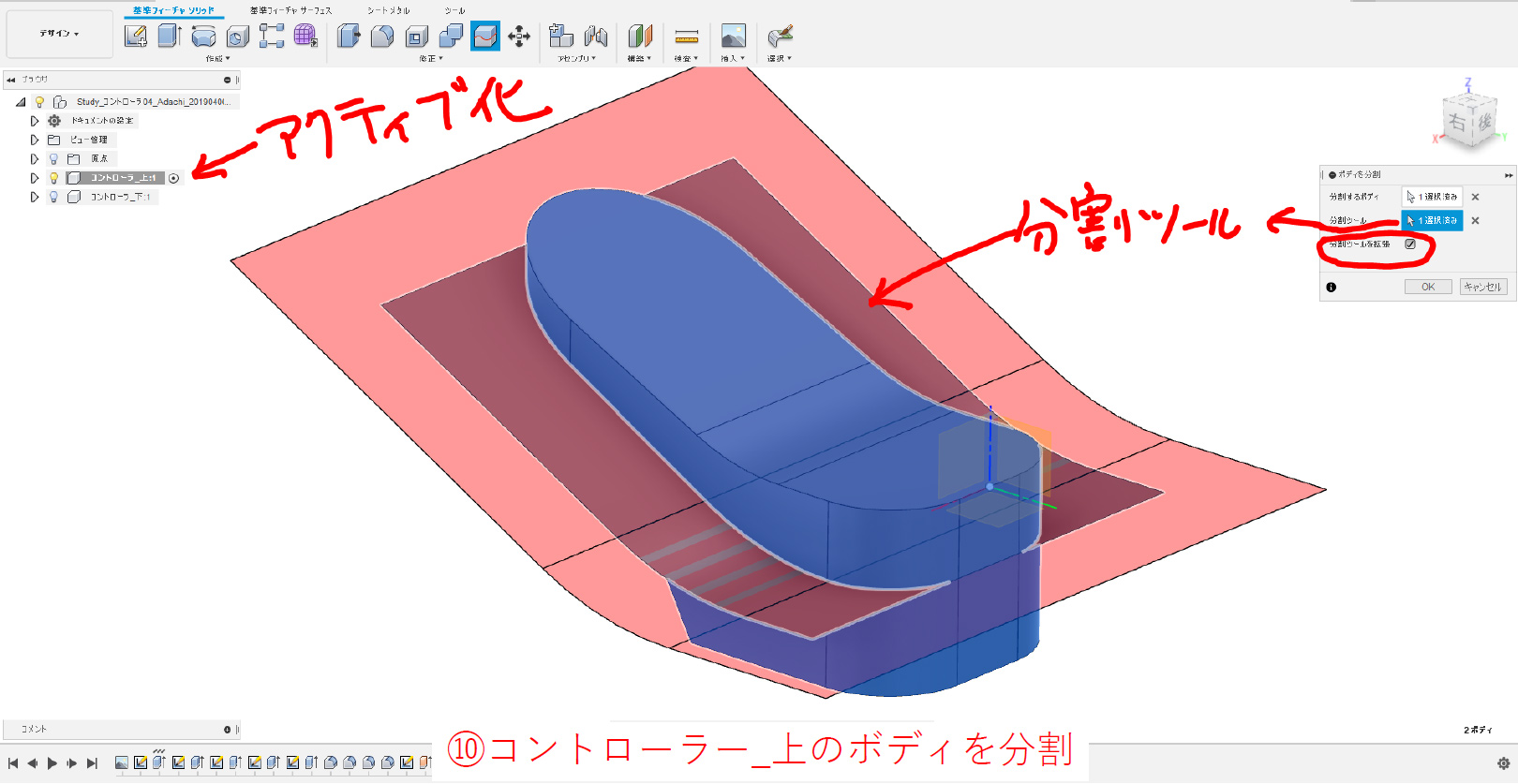

分割したいコンポーネントを必ず「アクティブ化」して、分割ツールで分割します。

慣れるまでは、アクティブ化することを忘れがちなので意識して体が覚えるくらい意識するといいでしょう。

はい、ワタクシ何度も何度もそのまま突き進んでしまい、後からひぇ~!と何度なったことか。大丈夫です、何度か痛い目にあうと今ではすっかり「アクティブ化!」が体に染みついております。たまにやってしまうんですがね。 -

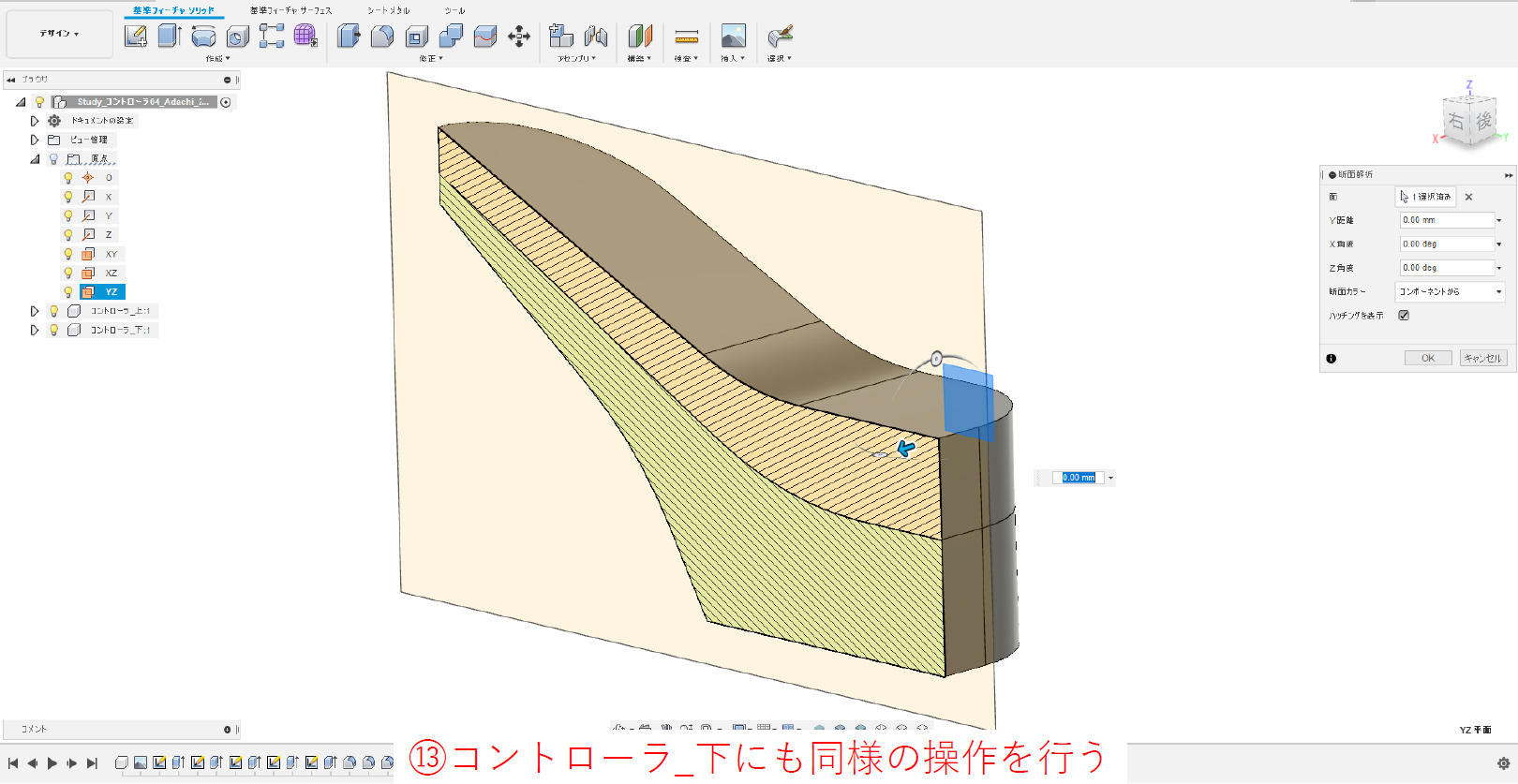

コントローラ下部にも同じ操作を行います。もちろん、コンポーネントを「アクティブ化」してからですぞ! -

大まかなコントローラーの形状ができました。次は細部の形状をモデリングしていきます。もちろん、計測した個所がポイントとなります。 -

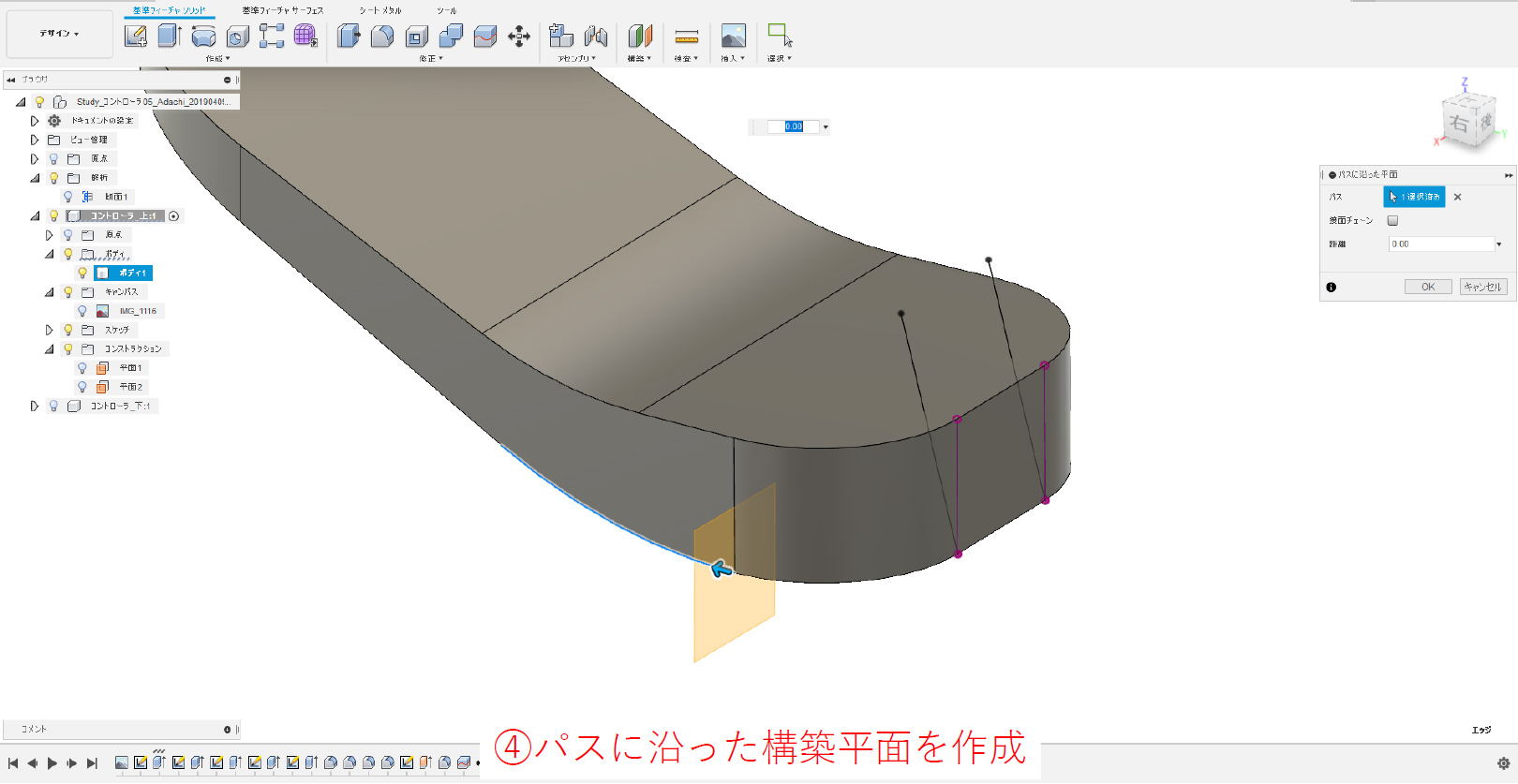

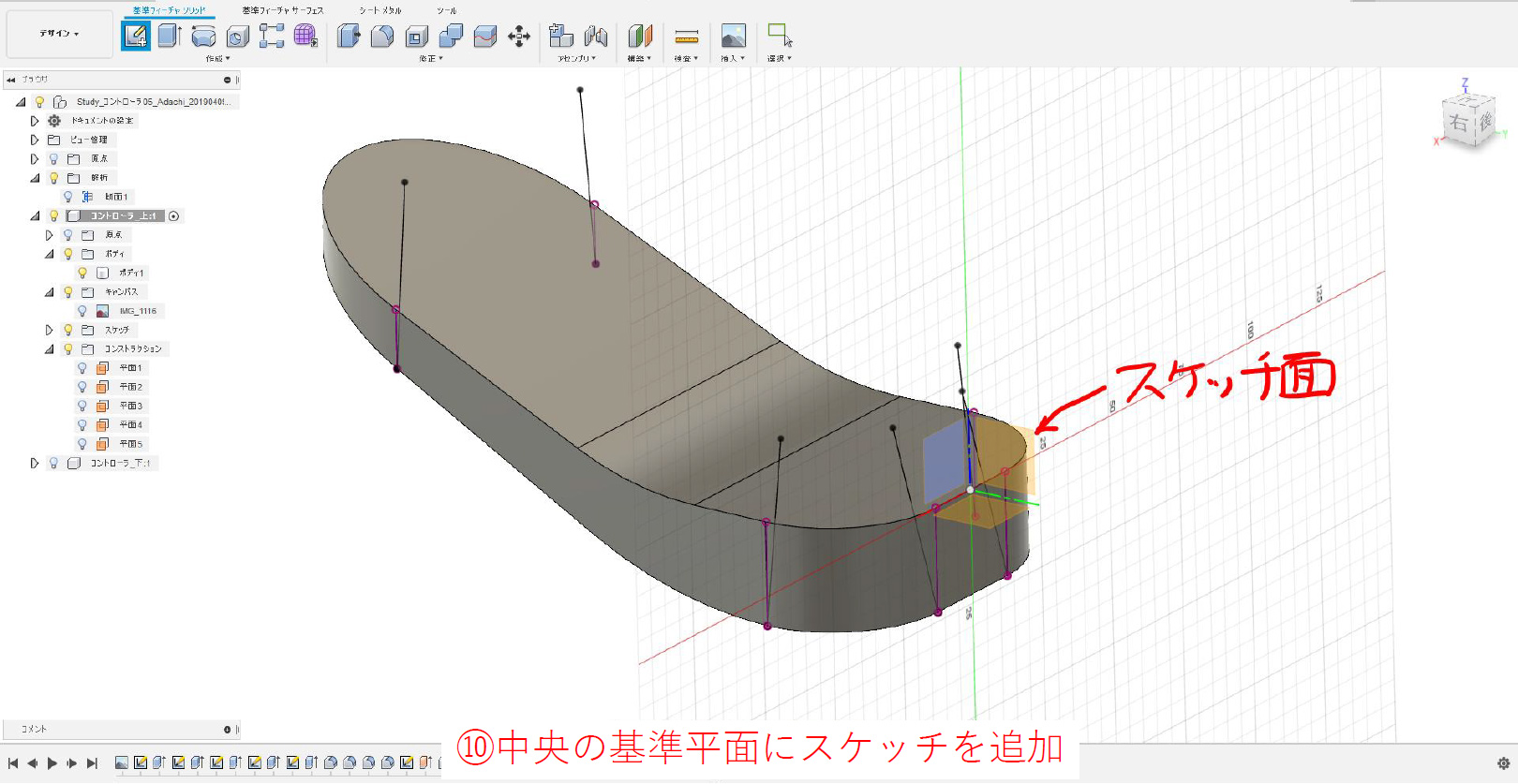

計測の時からすでにここまで考えられていたのでしょう。伏線が回収されていくのを体感します。それぞれにスケッチ面を作ってコントローラーの絶妙な形状をモデリングしていきます。「地道な計測をすれば、どんな形状もモデリングができるんです!」という足立さんの声が聞こえて来る気がしました。 -

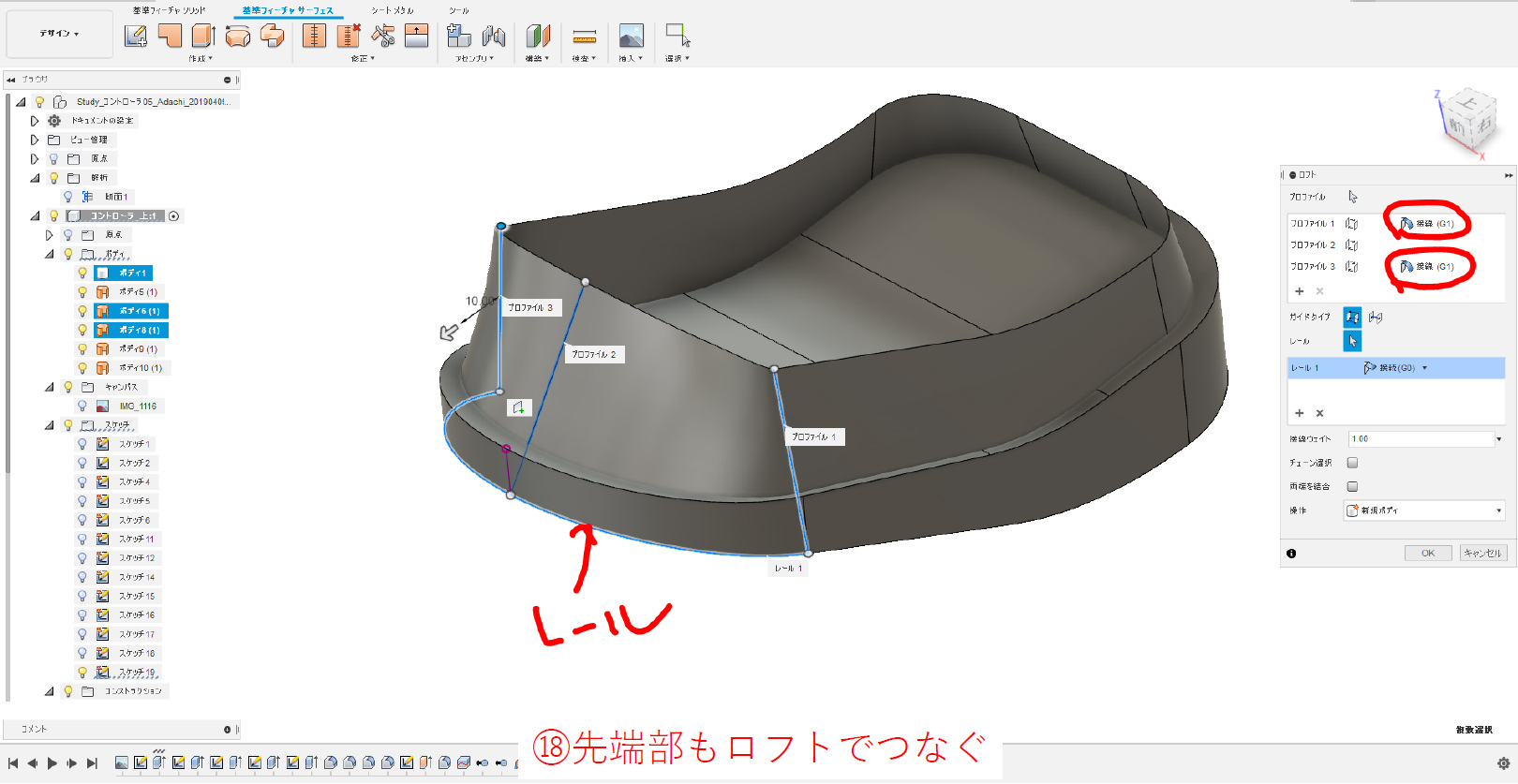

ピッタリしたカバーを作りたいので先端のカーブが重要になってきます。 -

今までに引いたラインをパッチで繋いでいきます。 -

繋いでいくと、画像のようにコントローラーを囲む面ができました。

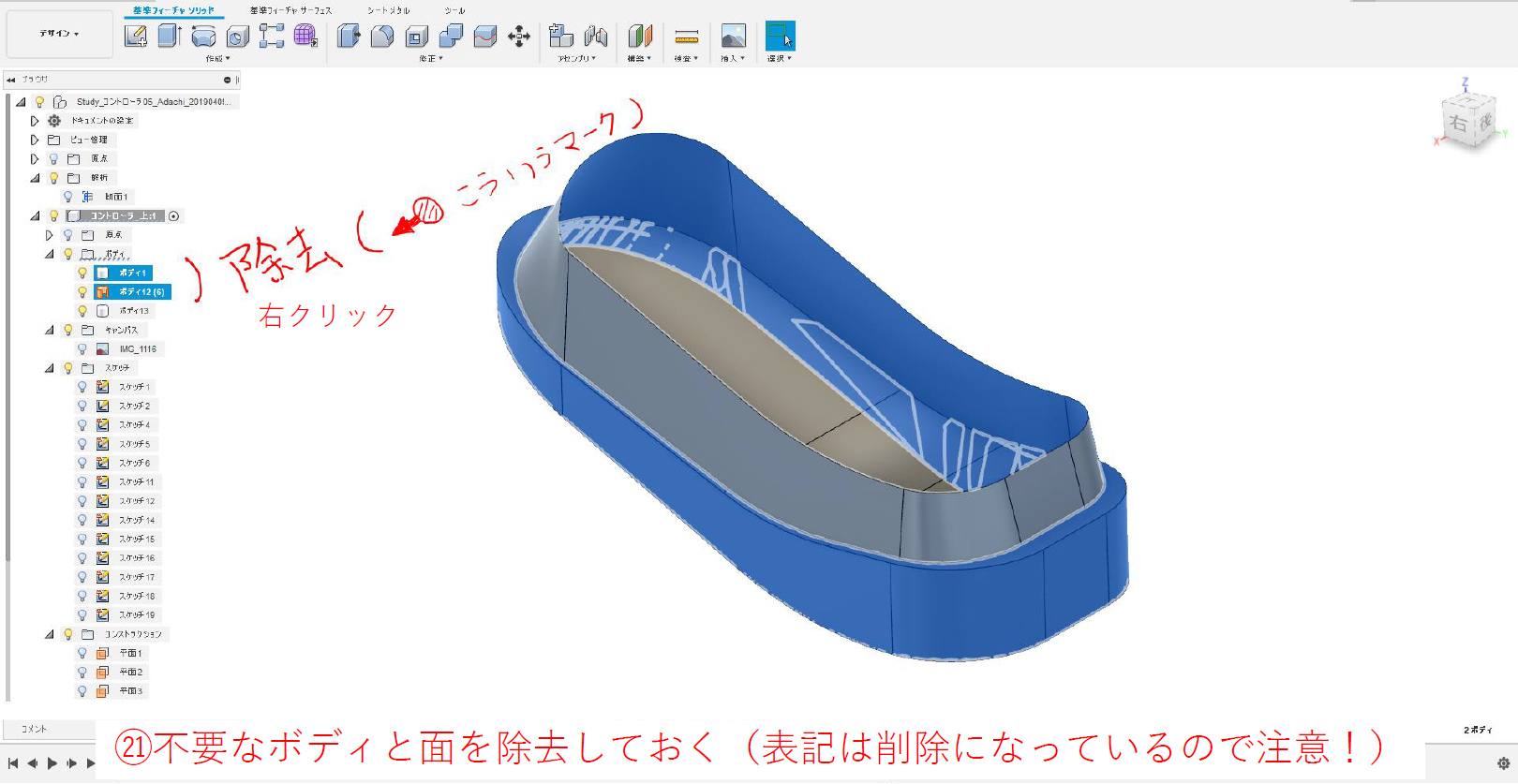

この面に沿ってボディを分割し、不要なボディと今回切り取り用に作成した面を除去します。作図だけに使う面を捨て面といいます。

パッチはボディを切り取るための作業だったのです。パッチの使い方をまた一つ習得しました。 -

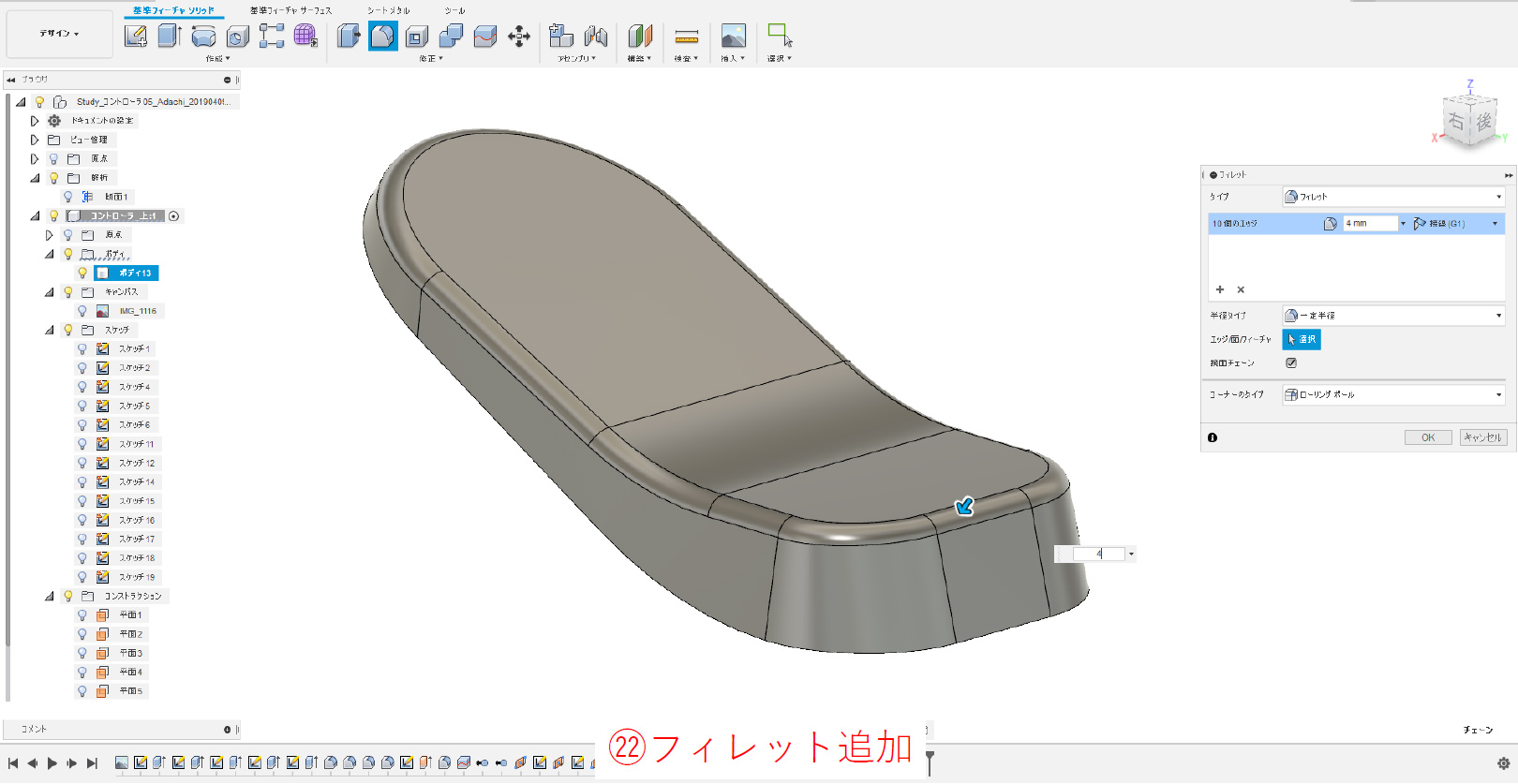

最後にフィレットを追加したら、コントローラー上部の形状が完成です。 -

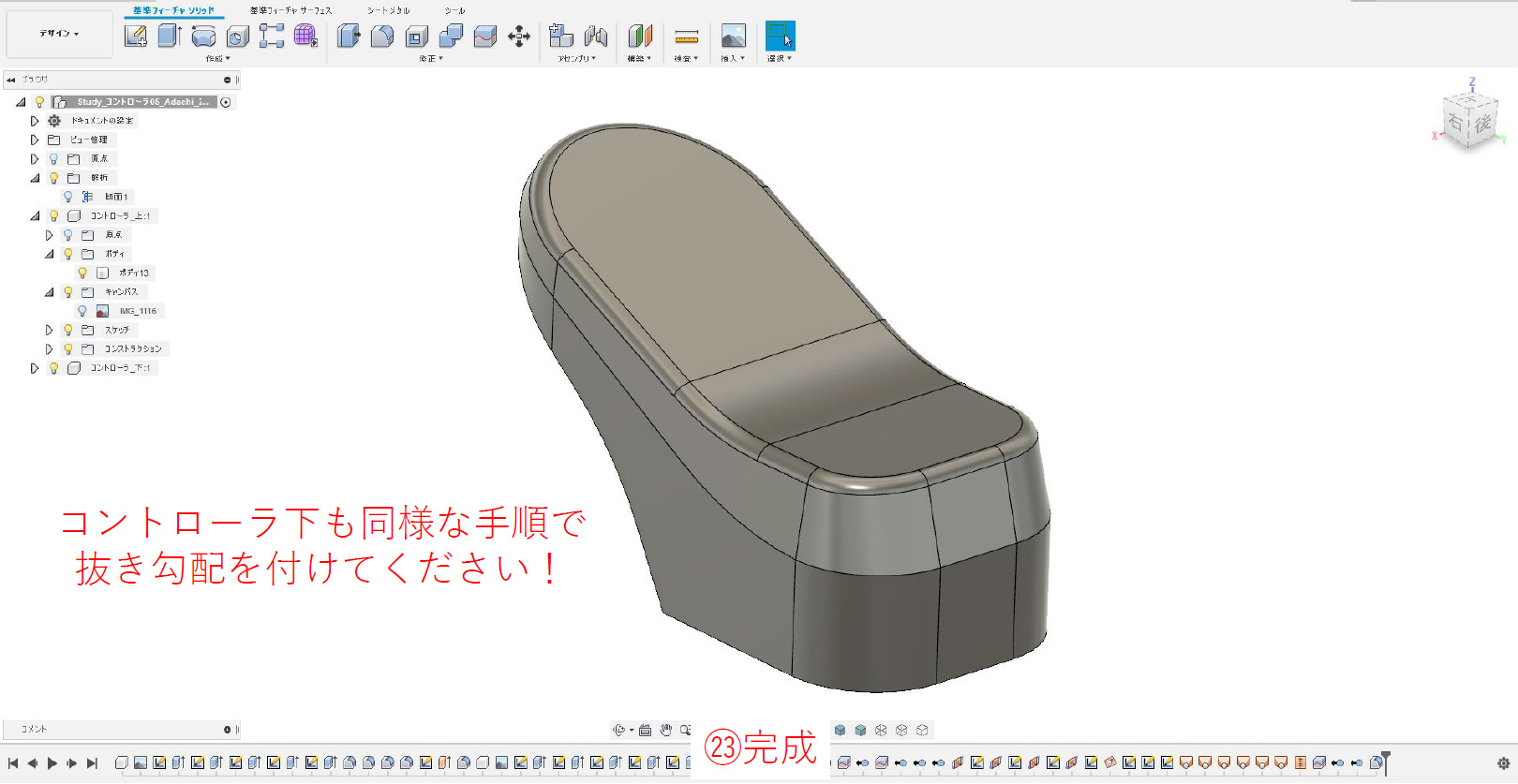

同じ方法で、コントローラー下部を今度は自力でモデリングしてくださいと宿題が出ました。下部も同じような手順で進めました。完成した時は嬉しかったです。 -

コントローラー下部をモデリングし、コントローラーモックアップ用データ完成です。

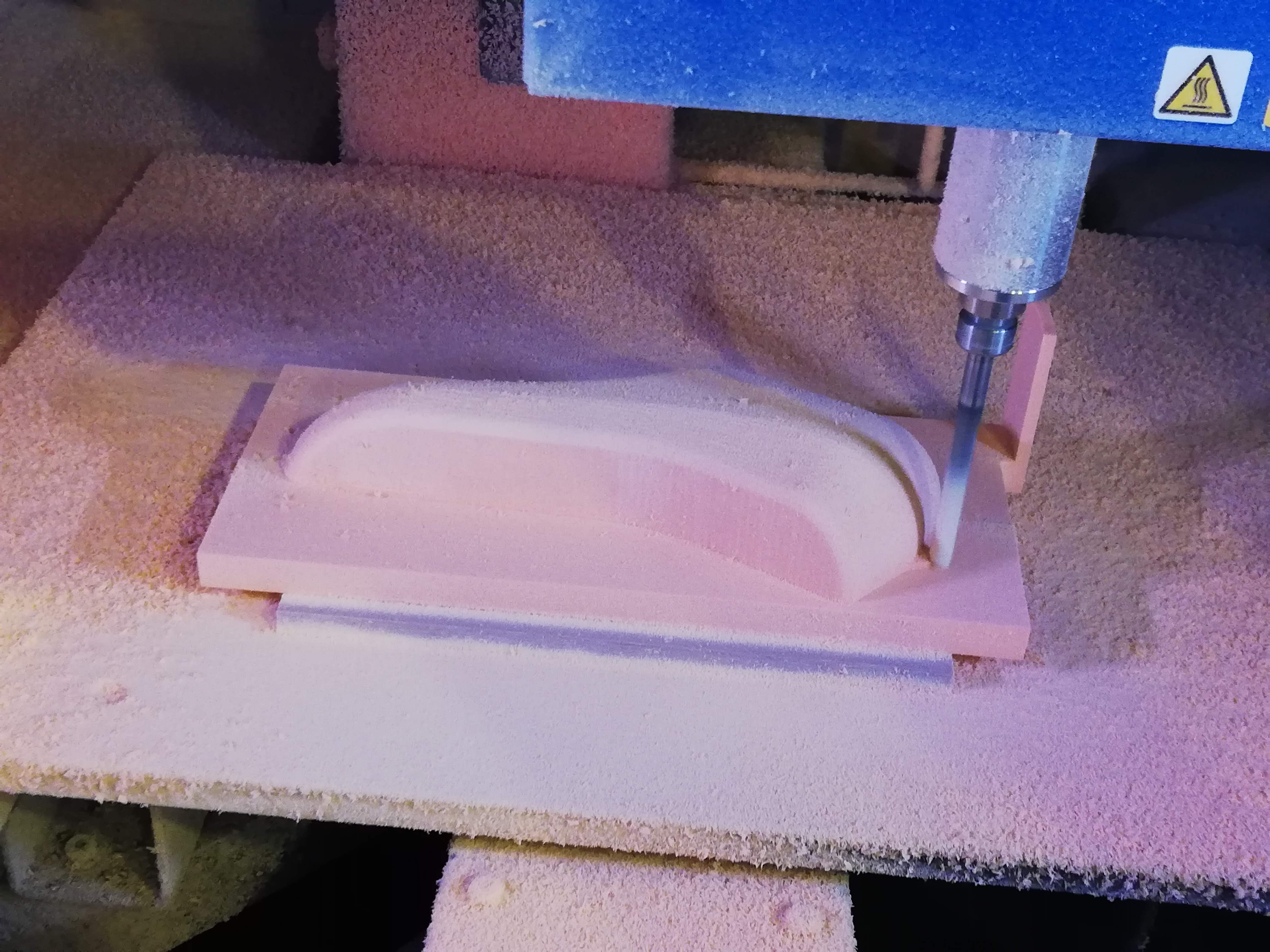

モックアップ削り出し

計測し、モデリングをしたデータを元に足立さんが削り出してくれました。

削り出した結果

計測し、モデリングをしたデータを元に足立さんが削り出してくれました。

-

モックアップは、2度削り出しを行いました。

1回目のデータで削ってもらったモックアップは写真の通り、サイズに誤差がありました。

正面からの撮影が思ったより難しかったのと、写真データに頼りすぎていたのが原因のようでした。この結果を踏まえ、曲尺を購入し糸に重しを吊るして計測したりと工夫をしながら計測することで誤差を縮めることができコントローラーのモックアップが完成しました。

フジカワ メモ

モックアップが完成した段階で、気持ちの面では達成感に満ち溢れておりました。が、まだモックアップです。カバーの「か」の字もありません。ここからが本番です!というくらい、モックアップ製作段階でとてもたくさんの事を吸収しました。

モックアップ完了!